本文

連携中枢都市圏について

連携中枢都市圏構想とは

趣旨・目的

連携中枢都市となる圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持することを目的としています。

連携中枢都市圏構想について

連携中枢都市圏構想についてはこちらをご覧ください。

総務省ホームページ

備後圏域とは

備後圏域の強みを生かして、地方の特色である第一次産業の活性化やものづくり技術を生かした産業振興、グローバル化に対応できる人材育成、福祉・医療分野での連携強化などに取り組んでいます。

圏域の各市町が独自性と個性を発揮し、地域の魅力を高めることにより、若い世代の大都市圏への流出を抑え、圏域全体の活性化につなげていきます。

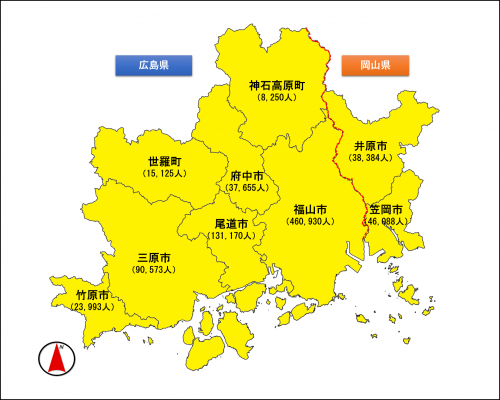

構成自治体

福山市(連携中枢都市)、三原市、尾道市、府中市、竹原市、世羅町、神石高原町、笠岡市、井原市

圏域人口

852,168人(うち、福山市460,930人)

※令和2年国勢調査の値を使用

(※)三原市と竹原市、世羅町は広島市を中心とする広島広域都市圏、竹原市は呉市を中心とする広島中央地域連携中枢都市圏、笠岡市と井原市は倉敷市を中心とする高梁川流域連携中枢都市圏においても取組を進めています。

連携中枢都市圏形成に係る連携協約

2015年(平成27年)3月25日、連携中枢都市である本市と5市2町(三原市、尾道市、府中市、世羅町、神石高原町、笠岡市及び井原市)は、連携して備後圏域全体の経済成長をけん引し、住民が安心して豊かな暮らしを営むことができる連携中枢都市圏の形成のため、連携協約を締結しました。

2020年(令和2年)3月25日、本市と5市2町がそれぞれ締結した連携協約について、備後圏域の一体的な発展に向けた取組の更なる深化のため、連携内容の一部を変更する連携協約を締結しました。

2024年(令和6年)3月28日、竹原市の備後圏域への加盟に当たり、本市と竹原市との間で新たに連携協約を締結しました。また、本市と5市2町がそれぞれ締結した連携協約について、一部を変更する連携協約を締結しました。

各連携協約は次のページからご覧いただけます。