本文

議会の仕組み

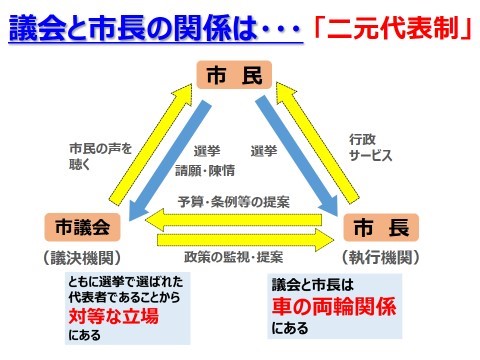

1 議会と市長の関係は

市議会議員と市長は、ともに市民から直接選挙により選ばれた代表者です。

それぞれが、市民の代表という意味から、「二元代表制」と呼ばれています。

二元代表制では、議会は、条例や予算などを審議・議決する権限を持ちますが、その執行は、行政の長である市長が責任を持つため、議決権と執行権の分離を徹底できる利点があります。

議会と執行部は、緊張関係を持ち、議会はチェック機能を果たしています。

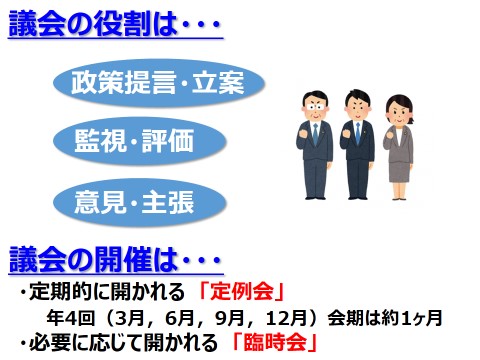

2 議会の役割と会議の開催は

議会は、執行機関の監視及び評価、政策提言・立案の役割を担っています。

そのため、市民の多様な意見を聴き、議員が議論を通じて論点や課題を整理し、執行機関に対して意見や主張を行います。

議会は、最終的に福山市としての意思決定を行う機関であり、予算執行権を持つ市長は、決定に基づいて施策を行います。

本会議は、定期的に開催される「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。定例会は、年4回開催され、約1か月の会期をもって、市長の提案事項やその他の案件について審議します。

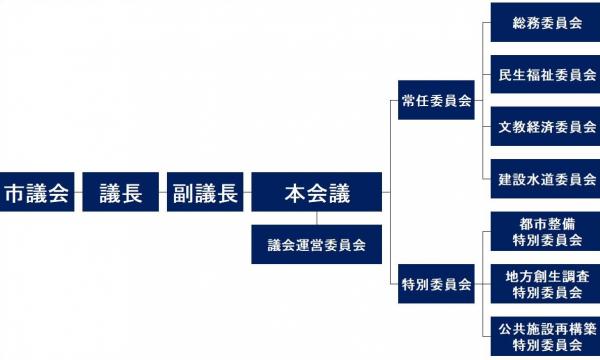

3 市議会の組織は

本市議会の議員定数は、福山市議会議員定数条例により38人と定められています。

任期は4年で、現在の議員の任期は、2024年(令和6年)5月1日から2028年(令和10年)4月30日までです。

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

※次の特別委員会がその都度設置されます。

・予算特別委員会

・企業会計決算特別委員会

・一般・特別会計決算特別委員会

4 本会議とは

本会議とは、全議員で構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限、能力は、本会議に認められています。

法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行われ、法的な効力が生じます。

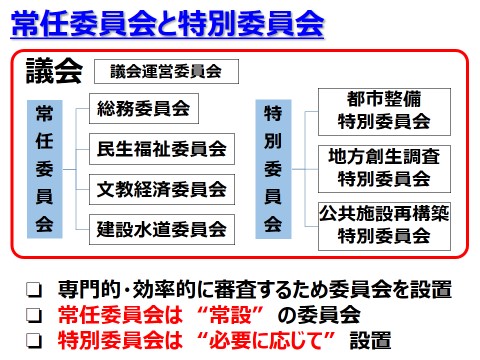

5 常任委員会と特別委員会の役割は

議案の審議については、本会議で全議員によって行うことが基本ですが、より詳細な審議を行うために専門的な審査を各委員会に委ね、本会議と相まって十分な審議を行っています。

市議会には、常設の「常任委員会」が4委員会、必要に応じて設置される「特別委員会」が3委員会あります。

それぞれの専門分野における議題を効率的に審査し、議会閉会中も付託された所管事務調査を行っています。

常任委員会

市の事務をそれぞれの担当部署又は事項別の調査を行う委員会

(議員は、次のいずれかの常任委員会に必ず属しています。)

| 名称 | 定数 | 内容 |

|---|---|---|

| 総務委員会 | 10人 |

市長公室、企画財政局、総務局、市民局、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項(支所の所管に関する事項のうち保健福祉及び建設産業に関する事項を除く。)並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |

| 民生福祉委員会 | 10人 | 保健福祉局及び市民病院の所管に関する事項並びに支所の所管に関する事項のうち保健福祉に関する事項 |

| 文教経済委員会 | 9人 | 経済環境局、教育委員会及び農業委員会の所管に関する事項 |

| 建設水道委員会 | 9人 | 建設局及び上下水道局の所管に関する事項並びに支所の所管に関する事項のうち建設産業に関する事項 |

特別委員会

常任委員会及び議会運営委員会のほかに特定事件を審査するために設置された委員会

(議員は、次のいずれかの特別委員会に必ず属しています。)

| 名称 | 定数 | 内容 |

|---|---|---|

| 都市整備特別委員会 | 13人 |

1 福山駅周辺エリアの再生に関する調査 2 幹線道路網の整備に関する調査 3 競馬場跡地利活用に関する調査 |

| 地方創生調査特別委員会 | 13人 |

1 地方創生に関する調査 2 人口減少及び少子化対策に関する調査 |

| 公共施設再構築特別委員会 | 12人 | 公共施設再構築に関する調査 |

予算特別委員会

議長を除く全議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、予算の議案審査を行います。

決算特別委員会

議長及び議会選出監査委員を除く議員を概ね2分の1ずつ2班に分け、1班は企業会計決算の議案を審査する特別委員会の委員に、もう1班は一般・特別会計決算の議案を審査する特別委員会の委員となり、それぞれ、決算の議案審査を行います。

議会運営委員会

円滑な議会の運営をするため、議会の運営について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会。

| 名称 | 定数 | 内容 |

|---|---|---|

| 議会運営委員会 | 10人 |

1 議会の運営に関する事項 2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 3 議長の諮問に関する事項 |

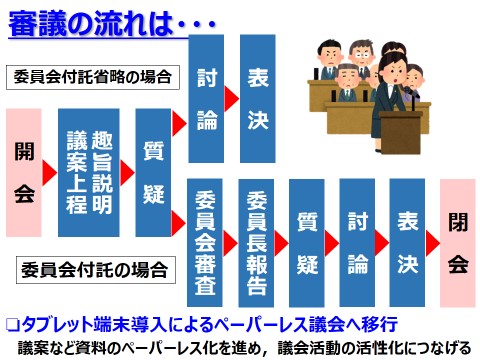

6 審議の流れは

議会で審議する案件を「議案」といいます。提出できるのは市長と議員です。

市の予算など、市長でなければ提出できないもの、あるいは、意見書や委員会に関することなど、議員でなければ提出できないものがあります。

まず、市の施策案や予算案などについて、市長から内容と趣旨の説明を受け、これに対して議員から質問を行います。

その後、上程された議案は、その事務を所管する委員会に審査や調査を依頼し、実質的な審査を行います。これを委員会付託といいます。

委員会で審査が終わった議案は、本会議において委員長から結果の報告を受け、これに対する質疑・討論を行い、最終的に、各議員は「賛成・反対」の意思を明らかにし、議決を行います。

本市議会では、2018年(平成30年)6月議会から、タブレット端末を導入し、本会議や委員会の審議で活用しています。ペーパーレス化を進めるとともに、議員活動の活性化につなげていきます。