本文

ふくやま市議会だより第12号 平成16年第7回市議会定例会

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年2月1日更新

平成16年12月 定例市議会 平成16年第7回市議会定例会は,12月2日から20日までの会期19日間で開かれました。

災害復旧費や(仮称)中央図書館の実施設計委託費などを盛り込んだ総額47億5200万円の一般会計補正予算案や,沼隈町との合併に伴う市議会委員会条例の一部改正案など113議案を原案どおり可決したほか,人権擁護委員の候補者を推薦することについて同意しました。

また,地方交付税所要総額確保に関する意見書案など2件の意見書案を可決しました。

この定例会では,各会派の議員が議案や市政全般について質問を行いました。その概要は次のとおりです。 |

質問および答弁(要旨) (仮称)中央図書館などの整備(市民連合)  | 再整備が計画されている中央公園地区 |

|---|

| 質問 中央公園地区整備基本計画にかかわって,図書館建設・公園整備でのユニバーサルデザイン(※)の視点は。また,障害者の利用と情報提供,太陽光発電の導入などについて積極的な対応を。 | 答弁 誰もが使いやすい施設とするため,ユニバーサルデザインの考え方に基づき,図書館の建設と公園などの再整備を行う。

障害のある人の図書館利用は,点字本や字幕入りビデオなどの拡充,対面朗読室の整備,ホームページの読み上げに対応したパソコンの設置など,情報の収集,提供機能の充実を図る考えであり,関係者の意見を聞きながら検討したい。太陽光発電も,環境保護の観点から設計の中で導入を検討していく。

※ユニバーサルデザイン:すべての人にとって,できる限り利用可能であるように,製品,建物,環境をデザインすること。 |

| ◇関連質問 ・整備費用の概算と財源,児童館などの併設は(緑風会) ・滞在型図書館の視点と子どもたちが読書に親しむ工夫(公明党) ・中央公園整備は住民参加で(日本共産党) |

第四次福山市総合計画(新政クラブ) | 質問 策定状況と都市づくりの理念は。また,策定に当たって市民の意見の取り入れはどのように考えているか。 | |

答弁 現在,現総合計画の総括とともに,本市の社会経済特性や人口推計など,計画策定の基本となる基礎調査を行っている。今後,この基礎調査の一環として市民アンケートを実施し,基本構想の枠組みの検討を行っていく。都市づくりの理念については,地域特性や地域資源を生かしながら,個性豊かで自立したまちづくりを考えている。

市民の意見の取り入れについては,市民アンケートの実施とともに,基本構想に係るパブリックコメント(※)の実施なども検討している。

※パブリックコメント:行政機関が政策立案を行おうとする際に,その案を公表し,その案に対して広く国民(市民)から意見や情報を提出してもらう機会を設けること。 |

| ◇関連質問 ・第四次総合計画策定の抱負は(水曜会) ・市民との協働の指針は(緑風会) ・次期総合計画の基本方針は(市民連合) |

災害に強いまちづくり(緑風会) 逆流防止弁設置予定個所

(鞆町原地区) |  |

|---|

| 質問 台風や地震など自然災害への態勢は。さらに災害弱者といわれる高齢者や障害者の援護の取り組みは。 | 答弁 台風被害の支援については,見舞金や税の減免,上下水道の免除,リサイクル法に基づく対象家電や被災ごみの回収などに努めてきた。高潮対策では緊急措置として,鞆町原,箕島町釜屋両地区へ逆流防止弁を設置していく。

耐震診断は,学校施設を中心に一次診断に加え優先度調査も採り入れ実施中で,屋内運動場も17年度末までの完了を目途に進めている。災害時要援護者に対しては,今後対応マニュアルの策定をしていく。 |

| ◇関連質問 ・あらゆる災害に強い,住みやすいまちづくりは(水曜会) ・事前対策としての予防対策への取り組み(公明党) ・災害時における要援護者への対応マニュアルを(市民連合) |

三位一体改革と新年度予算編成(緑風会) | 質問 このたびの三位一体改革に対する市長の所見は。さらに,その結果を踏まえた予算編成の内容は。 | 答弁 三位一体の改革は,引き続き国と地方の協議の場が設けられたことは評価するが,公共事業関係補助金の交付金化など国の関与を残す結果となったものや,生活保護費負担金や国民健康保険負担金など地方案にないものが見直しの対象になり,基幹税の移譲などとともに先送りされるなど課題も多く,真の地方自治に向けた地方分権の趣旨からは不十分と考える。

予算編成に当たっては,現時点での具体が不明であり,地方財政計画などの詳細が示された後に財源対策を行う。歳出は,通常分の見積基準を95%とし,行財政改革に一層努め,事業の選択と財源の重点配分を行う。 |

| ◇関連質問 ・三位一体改革の影響額は(水曜会) ・自主財源確保と重点政策枠の設定(公明党) ・三位一体改革の内容と本市への影響(市民連合) ・三位一体改革で教育予算の削減をやめよ(日本共産党) |

競馬事業の将来展望(公明党)  | 経営改善に取り組んでいる市営競馬 |

|---|

| 質問 本事業は,その収益金を公共施設整備などの財源に充てることを目的としたものだが,現在,累積赤字は16億円を抱える。業績回復の見通しや,企業経営的視点での目標管理による施策展開が求められているが。 | | 答弁 地方競馬を取り巻く経営環境は全国的に厳しく,急激な業績回復は難しいと思われるが,競馬事業は収益事業であり,また,場外発売所の展開は施設提供者との協働を基本とした取り組みが必要で,企業経営的視点での施策展開が重要である。今後,助役を中心に全庁的なプロジェクトチームをつくり検討していく。 |

| ◇関連質問 ・競馬事業廃止に向け話し合いを(日本共産党) |

グループホームの施設整備と指導方針(水曜会) | 質問 本市の高齢化率,入所希望などを勘案して,需給バランス,介護保険料などへの跳ね返りを考慮する中で,今後の施設整備と指導方針は。 | 答弁 介護保険事業計画で見込んだグループホームの本年度利用者数は408人だが,8月時点の実績では431人となっている。一方,12月時点で49事業所,定員763人分が整備されているが,グループホームは訪問介護などと同じ居宅サービスに位置づけられており,一定の基準を満たせば県の指定を受けることができ,新たな開設の計画もあり,介護保険財政に与える影響を懸念している。

新規の開設相談者に対しては,市内の整備状況などについて十分な説明を行い,慎重な対応を求めている。 |

| ◇関連質問 ・介護保険の改悪をやめ,充実を(日本共産党) |

商品である中古軽自動車などの税免除(公明党) | 質問 中古車販売事業者が所有する軽自動車などは,業務用と商品が同じように課税対象とされており,商品は課税免除という原則が適用されていないのが実態である。商品軽自動車などは課税免除することについて,市の対応は。 | 答弁 現在,中古軽自動車でナンバープレートが付いていれば商品とは見なさず,課税をしている。

このたび,販売業者から古物台帳の写しを提出してもらうことで,商品と業務用との判別が可能であると考え,17年度から課税免除の対応をしていく。実施した場合の影響は,約1200台で780万円を見込んでいる。 |

公認グラウンドゴルフ場の整備(市民連合) | 質問 少子高齢化が進む中,地域社会における高齢者同士のふれあい促進とスポーツ活動は,高齢者の生きがいと健康づくりに有効な手段である。公認グラウンドゴルフ場の整備を進めてはどうか。 | |

| 答弁 グラウンドゴルフは,健康の保持増進や交流の場として,子どもから高齢者まですべての人が気軽に楽しくプレーすることができる生涯スポーツとして,本市でも年々愛好者が増えている状況もあり,認定コースを整備していく考えである。現在,調査を行っており,今後,適地などについて検討していく。 |

中心市街地活性化と商店街振興(水曜会) | 久松通り(賑わいの道事業) |  |

|---|

| 質問 行政は,責任をもって郊外への大型店出店に対する広域的な立地調整や,都市計画におけるゾーニングなどの計画的な土地利用を図る必要があると思うが,それに対する考えは。 | 答弁 本市では,都市マスタープランなどを踏まえた中心市街地活性化計画に基づき,TMO(※)等関係機関と連携しながら,街路の整備,店舗壁面の改装など商店街の魅力づくりを進めてきた。今後とも「協働」のまちづくりを基本として,商業者・市民と行政の緊密な連携のもと,備後の中核都市「ふるさと福山」にふさわしい活力ある中心市街地の形成に努めていく。

※TMO:中心市街地の活性化のために,商店街,行政,市民などと協力して,地域の特性を生かした「まちづくり」に取り組む組織。(本市では,福山商工会議所が認定されています) |

| ◇関連質問 ・伏見町・東桜町地区市街地再開発事業への行政支援(公明党) ・福山駅を核とするバリアフリー化を(市民連合) |

国民健康保険の資格証明書発行について(日本共産党) | 質問 本市の資格証明書発行数は,本年6月1日で加入世帯比率3.7%,2727世帯となっており,県内で最も高い比率である。3月末の中核市比較でも35市中6番目と高く,被保険者数が同規模の倉敷市と比べ約10倍である。15年度決算では,受診総数106万9519件に対し,資格証による受診が2524件,全体の0.236%で,深刻な受診抑制となっている。国保・国民皆保険制度の空洞化をもたらす重大な問題であり,資格証明書の発行はやめるように。また,滞納世帯でも,子どもの保険証は交付することを求めるが。 | |

| 答弁 資格証明書は,被保険者間の納税に対する公平性を確保するために交付しているものであり,今後も厳正に対応していく。 |

環境に関する国際的な規格ISO(アイエスオー)

14001の取得について(新政クラブ)  | 環境への負荷が少なく,環境保全に役立つと

認められた商品に表示されるエコマーク(左) |

|---|

古紙配合率と白色度を表示する

再生紙使用マーク(右) |  |

|---|

| 質問 地球温暖化は,全世界的な課題とされており,今後,行政としても避けて通れない大きな課題である。多くの自治体が環境ISO14001(※)の取得を行っているが,本市の取り組みは。 | 答弁 「福山市地球温暖化対策実行計画」に基づき,全庁的な推進体制のもと,温室効果ガス削減に向けての取り組みを行っている。

これまで,計画の推進・点検体制の確立や研修会の開催により,職員の意識向上に努めてきた。引き続き,電気の使用量や廃棄物の削減など,この実施計画により実績を積み重ねていく。ISOの認証取得は今後の課題と考えている。 ※ISO14001:企業活動のあらゆる面で,環境への影響を自主的に評価・点検し,改善を進めるための仕組み(環境マネジメントシステム)に関する国際規格。 |

環境影響評価の取り組み(水曜会) | 質問 福山リサイクル発電所の稼働による,ダイオキシン類,二酸化炭素などの環境アセスメント評価の取り組みは。 | |

答弁 福山リサイクル発電所には,参画9市町の7製造施設から固形燃料が搬入されており,固形燃料の品質確保は,製造施設側での性状管理の徹底に加え,受け入れ時においても,水分量,形状,組成などの基準を設け,検査のうえ受け入れている。

福山リサイクル発電所の稼働に伴う環境への影響は,事業者が施設の稼働後,年間を通じ周辺での環境調査や排出ガス調査などを実施し,その調査結果を公表することになっている。 |

| ◇関連質問 ・ごみ固形燃料工場の安全対策と情報公開(緑風会) ・ごみ固形燃料工場での事故と今後の防止対策(市民連合) ・ごみ固形燃料製造・発電事業から撤退を(日本共産党) |

子どもの安全確保(水曜会)  | 通学路にある「こども110番の家」 |

|---|

| 質問 学校の登下校時に不審者が低学年児童を連れ去るなどの被害が全国的に頻発しており,社会不安を起こしている。本市ではどのような取り組みをしているか。 | 答弁 本年度の不審者事案は11月末で32件発生しており,集団登下校の徹底とともに防犯教室などを実施し,自己防衛の方法について継続した指導を行っている。また,「こども110番の家」を緊急時に避難できる場所とし,子どもと家の人とのつながりをつくる活動を実施している。

さらに,校門や通学路途中での声かけ運動や夜間,長期休業中のパトロールなどが,PTAや学区青少年補導員協議会をはじめ,地域の各種団体の協力を得て展開されており,今後も児童生徒の安全確保に努めていく。 |

| ◇関連質問 ・下校時の安全対策(公明党) ・児童虐待の早期発見,家庭と学校との連携を(市民連合) |

障害者の就労支援など自立に向けた取り組み(緑風会) | 質問 障害者小規模作業所の厳しい運営実態が明らかにされ,実態に合わせたサポートが行政の責務と考えるが,障害者の自立に向けての施策の課題,今後の方向,ジョブコーチ(職場適応援助者)を置くことの考えは。 | 答弁 障害者の自立に向けた施策は,個々の障害の実態などにより異なり,地域生活支援のための基盤整備,就労に向けての支援など,充実が求められていると考えている。ジョブコーチは県内に13人が配置され,障害者の職場適応を支援している。

今後とも関係機関と連携を密にして,障害者雇用の促進に努める。 |

| ◇関連質問 ・障害者の学校卒業後の進路保障を(市民連合) |

安全なまちづくり(水曜会) | 質問 三之丸町,東桜町に続いて,12月1日から松浜町一丁目,入船町二丁目および住吉町も生活安全モデル地域に指定されたが,それぞれの取り組みは。 | 答弁 地域住民による防犯活動を市が支援する生活安全モデル地域として,既に指定した地域では,毎週金曜日の夜,警察官同行で防犯パトロールを実施し,犯罪の未然防止に努められている。また,研修会の開催,防犯掲示板や横断幕,センサーライトの設置,県実施の防犯キャンペーンへの参加などの活動を通じて,地域住民の間に自主的な防犯意識が次第に定着してきていると考える。

また,新しく指定した地域の取り組みは,風俗店および飲食店の営業について保健衛生,建築物,避難施設の確保等に係る関係機関の立入調査を実施するなど,適正な営業活動を指導している。 |

| ◇関連質問 ・モデル地域の街路灯の重点設置と情報交換の場を(日本共産党) |

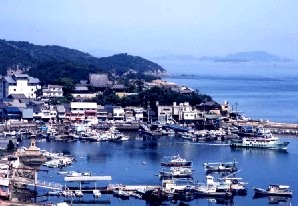

鞆の埋め立て架橋について(日本共産党) | 鞆港の遠景 |  |

|---|

| 質問 2001年11月,埋め立て計画の後背地(こうはいち)の町内会が,白紙撤回を求める120名の署名を県・市に提出したが,後背地の合意なく事業を進められるのか。公有水面埋め立てで,排水権利者の100%同意なしで申請した例はあるのか。国は,「公有水面埋め立て申請」の際,「権利者の同意を得て出願するよう指導」しているが,どう受け止めるのか。埋め立て計画は白紙に戻し,歴史的景観を生かしたまちづくりを行うことを求めるが。 | | 答弁 排水権利者の同意がないまま埋め立て免許申請が行われた事案はないものと聞いている。出願前に権利者の同意を得るべく取り組んできたが,関係者全員の同意を得るに至らない状況である。これまでの経過を踏まえ,事業の推進を図ることが最も重要と考えている。 |

|