本文

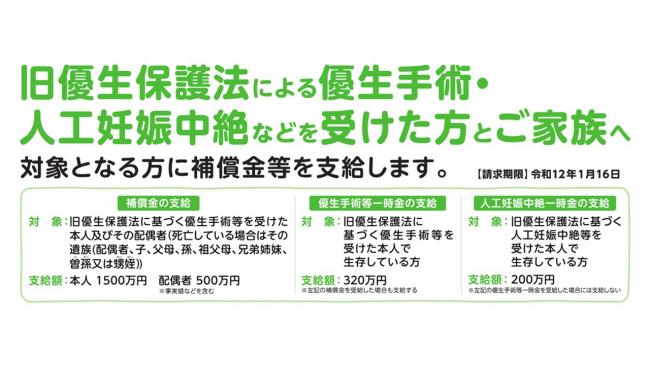

旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

2024年(令和6年)10月に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等支給等に関する法律」が成立し、2025年(令和7年)1月17日に施行されました。法の前文では、旧優生保護法のもと、多くの方々が心身に多大なる苦痛を受けてきたことに対し、その責任を認め、深く謝罪する旨が述べられています。

旧優生保護法補償金等支給制度について

旧優生保護法補償金等支給法に基づき、旧優生保護法(1948年(昭和23年)9月11日~1996年(平成8年)9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護を理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた方の御相談や申請は広島県が下記のとおり窓口を開設しています。

相談窓口

広島県における専用相談窓口

専用電話番号:082-227-1040

問合せ時間:月~金曜日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

※電話のほか、ファクシミリや電子メール等での御相談も可能です。

・ファクシミリ:082-502-3674

・電子メール:fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp

補償金等の対象者及び支給金額について

補償金

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫または甥姪))

支給金額

本人:1500万円

配偶者:500万円

※事実婚などを含みます。

優生手術等一時金

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給金額

320万円

※補償金を受給した場合も支給されます。

人工妊娠中絶一時金

対象者

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給金額

200万円

※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無に関わらず一律に支給されます。

※優生手術等一時金を受給された方は、人工妊娠中絶等一時金の支給はできません。

請求手続

請求は、広島県庁への来庁及び郵送で受け付けています。

御予約されている方が優先されます。手話通訳等が必要な方は事前に下記相談窓口へ御連絡ください。

必要書類

必要書類は以下の通りです。ただし、手術を受けた方の状況や、請求する方の続柄などによって必要な書類が異なります。詳細は請求する前に下記相談窓口へお問い合わせください。

- 請求書(請求された方の区分に応じて様式が異なります)

- 医師の診断書

※優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかの診断書です。支給認定に当たっての重要な書類にるため、可能な限り請求書と合わせて提出することが望ましいですが、心理的ストレスが大きいなど医療機関への受診が困難な場合は、添付を省略することが可能ですので、下記窓口へ御相談ください。 - 診断書作成料等支給申請書

- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所(または居所)、性別、生年月日が分かるもの

- 口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

請求書及び医師の診断書、診断書作成料等支給申請書は、下記リンクの広島県子供未来応援課からダウンロードが可能です。また、ご指定の住所へお送りすることもできますので、下記窓口へ御連絡ください。

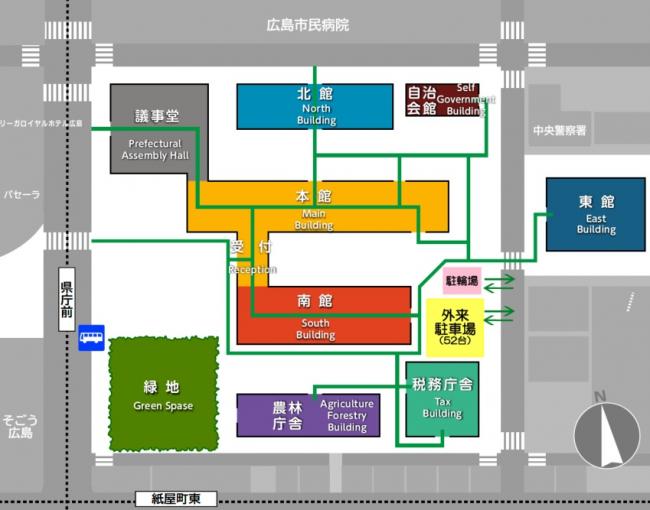

請求の受付窓口

受付窓口:広島県庁本館5階 相談室

(広島県広島市中区基町10番52号)

専用電話番号:082-227-1040

受付時間:月~金曜日8時30分~17時15分(祝・祭日、年末年始は除く。)

請求期限

2030年(令和12年)1月16日

手話・字幕付き動画

こども家庭庁が作成している手話・字幕付きの動画が下記リンクより視聴できます。

ポスター及びリーフレット

こども家庭庁が作成したポスター及びリーフレットをダウンロードできます。

- 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ~対象となる方に補償金等を支給します(こども家庭庁ポスター)

- 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ~対象となる方に補償金等を支給します(こども家庭庁リーフレット)

- 旧優生保護法によるこどもができなくなる手術などをうけた人や、おなかの中の赤ちゃんをうめなくされた方とご家族へ~お金をうけとることができます(こども家庭庁リーフレットわかりやすい版)

- 【点字ダウンロード】旧優生保護法補償金等リーフレット(点字版(BASEファイル))(その他のファイル)