本文

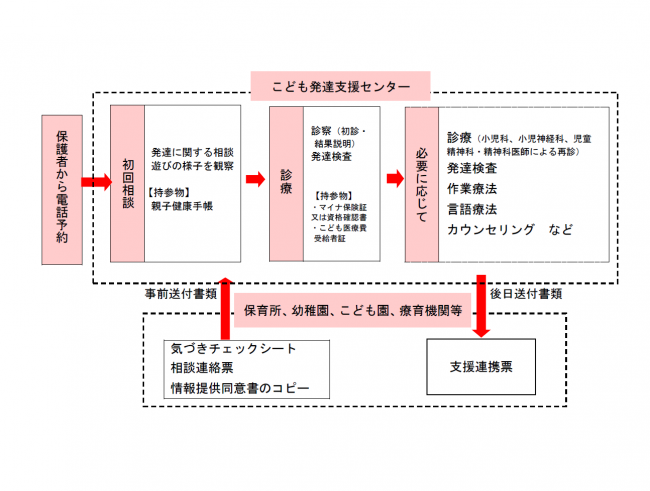

利用の流れについて

2.利用の流れ

こども発達支援センター利用対象者

言葉の理解や発語の遅れがある、よく動きまわる、遊びが長く続かない、指示が伝わりにくい、気持ちの切り替えが難しい、よく友達とトラブルになる、新しい場面に慣れにくい…などの発達面での心配や困りごとがある、次に該当する方

備後圏域7市2町(※)にお住いの

〇就学前の児童

〇就学前にこども発達支援センターへ受診歴がある小学6年生までの児童

※福山市(連携中枢都市)、三原市、尾道市、府中市、竹原市、世羅町、神石高原町、笠岡市、井原市の7市2町

利用の流れ

初回相談

こどもの発達に関する心配事や日常生活で困っている事について、保健師などが相談を受けます。

保護者と親子健康手帳を見ながら「周産期の様子」「乳幼児健康診査の結果」「既往歴」「発達歴」「家族状況」「日常生活の様子」「具体的な相談内容」などを確認します。

また、保育士がこどもとの遊びを通して発達や行動の様子を観察します。こどもの特性に合わせて楽しく過ごす中で、強みや弱みを確認します。どんな声掛けをすると緊張が和らぐのか、どんな関わり方をすると興味を向けてくれるのかなど、今後こどもとの関わり方についての手がかりを見つける場でもあります。

診察・発達検査

こどもの発達について、医師が診察し、医学的な指導や助言、必要時には薬剤の処方を行います。

まず保護者とこどもが一緒に診察室に入り、医師から直接、こどもに名前や年齢、通っている園などについて質問をします。こどもが答える内容だけではなく、椅子に座ってからの様子や、表情、体の動きなどを細かく診察します。

その後こどもは別室へ移動して発達検査を行います。

発達検査では、公認心理師などがこどもの様子を見ながら、その子のペースに合わせて検査を行います。事前に好きなものや興味のあるものを把握して、会話から引き出すよう工夫しています。また、検査に応じる様子から、興味の持ち方、課題の意図の理解、注意・集中の持続、多動の程度、体や手先の使い方、人との関わり方、感情表出などについても把握し、発達特性やこどもの困り感に応じた支援を考えていくことに活かします。

こどもが検査を受けている間、医師は保護者から「気になっていることや困っていること」や「園での様子」を中心に、相談で把握した内容を確認しながら、さらに具体的に聞き取りをします。

「どれくらいの頻度で」、「どんな対応をしているか」などを教えてもらい、こどもの様子や発達課題を保護者と一緒に整理していきます。

結果説明

結果説明では、診察や発達検査での様子や、保育所等からの情報を整理し、発達の特性や診断名、今後の方向性について説明しています。こどもへの関わり方と今後の支援の方向性の共有のため、保育所等の先生や担当保健師が結果説明に同席することができます。

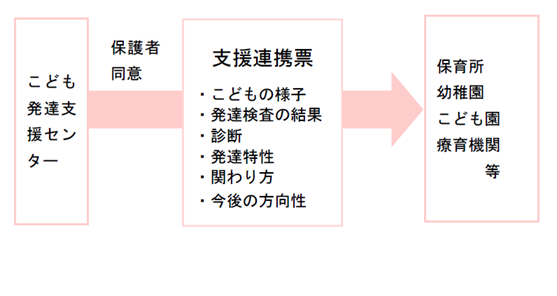

また、紹介元の保育所等へこどもの特性に応じた配慮がお願いできるよう保護者の同意に基づき「支援連携票」を送付しています。

結果説明後、必要な方には保護者からの依頼に応じて、療育手帳や特別児童扶養手当の取得に必要な診断書や放課後等デイサービスなどの福祉サービスの利用に必要となる診断書の発行を行っています。

診察の結果に応じて、医師が作業療法や言語療法を指示する場合があります。保護者に目的等を説明し保護者が希望した場合は、一定期間当センターに通い、作業療法や言語療法を受けます。

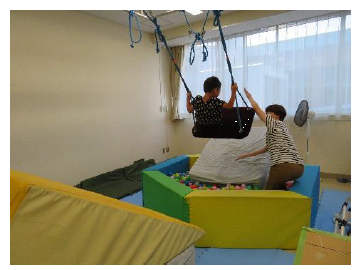

作業療法

作業療法は、コミュニケーションの未熟さ、姿勢や身体機能の課題、多動・衝動性、強い不安・緊張等のために、集団活動への参加、人とのコミュニケーション、日常生活動作、学習や授業への参加に困難さがあるこどもを対象に実施しています。こどもの興味、対人意識、意図共有、感覚刺激への反応、運動機能、状況理解や因果関係の理解、不安や緊張等の心理面などを総合的に評価し、困難さの背景を理解しながら、こどもに応じて楽しく取り組める遊び(作業)を考えていきます。人とのやりとりなどの豊かな体験を通じて、状況が分かる、自分自身の体が分かる、自分でできる実感が持てる、人や環境に関わっていけるなど、こども自身が発達する力を引きだすお手伝いをします。

家庭や集団でも健やかに過ごせるよう、関わる人々とこどもの行動の背景を共有し、こどもが安心でき自信が持てる環境や関わり方の提案などを行っています。

言語療法

言語療法は、発音の不明瞭さや言語発達の遅れ、吃音などがあるこどもを対象に実施しています。発音や言葉の検査など実施し、その特徴を保護者へお伝えします。その後は、発音の不明瞭さを改善するための練習や、絵カードやパズル、卓上ゲームなどを使いながら、言語発達を促すための取り組みなど行っています。また、吃音があるこどもさんへの環境調整の実施などもしています。

カウンセリング

結果説明の後で、こどもの発達についてもう少し話を聞いてみたい保護者や、今後の見通しについて整理をしたい保護者に対し、必要に応じて医師・公認心理師によるカウンセリングを行うこともあります。

保護者の不安を解消し、こどもについての理解を深めることを目的としています。

こども発達支援センター利用後の流れ

(1)支援連携票の送付

こども発達支援センター利用後は、こどもへの支援が途切れないよう「支援連携票」を、保護者の同意を得て所属先へ送付します。支援連携票には、こどもの様子や検査結果、こどもの発達特性、診断名などを記載しています。

(2)地域支援について

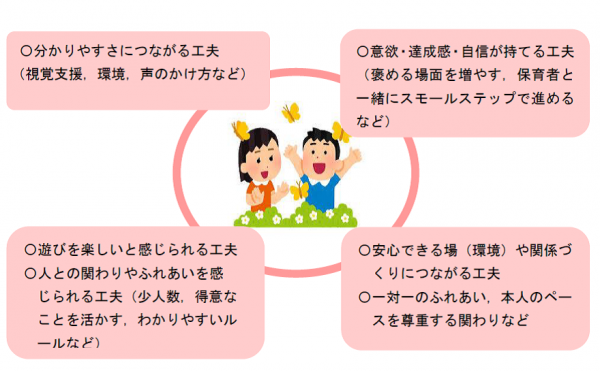

こども発達支援センター利用後、状況に応じて保護者と所属先の同意のもとセンター職員(作業療法士、保育士等)がこどもの所属している保育所等に出向き、実際の集団での様子を見ながら、保育士等と共に関わり方について考えていきます。

【取り組みの内容】

・こどもの特性や、集団での様子を担当職員と共有する。

・集団生活の中で配慮事項や保育の工夫について共に考える。

・職員に対して発達障がいを伴うこどもの支援について一般的な技術や知識を広める。

〈こどもに対する関わり方への支援〉

〈保育士等に対する支援〉

就学後を含めた支援体制の構築

2022年(令和4年)4月以降、こども発達支援センターに受診歴がある小学生の児童については、就学後も継続して相談・診察ができるようになりました。教育委員会等と連携を図りながら、一人ひとりの特性に応じた支援に取り組んでまいります。

○福山市と神石高原町の教育支援委員会委員として参画

○教育支援委員会の審議に関する情報の共有

○教員の長期研修の受け入れ

○就学支援室との連携

○学校からの相談依頼やケース会議への職員派遣