本文

発達障がいを伴う子どもを支援するために大切なこと

発達障がいを伴う子どもを支援するために大切なこと

~様々な活動において「できた」「わかった」「楽しかった」と感じられる成功体験を増やす~

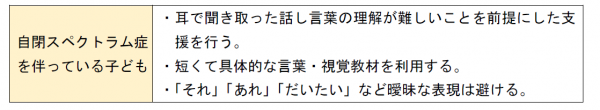

1.伝え方の支援

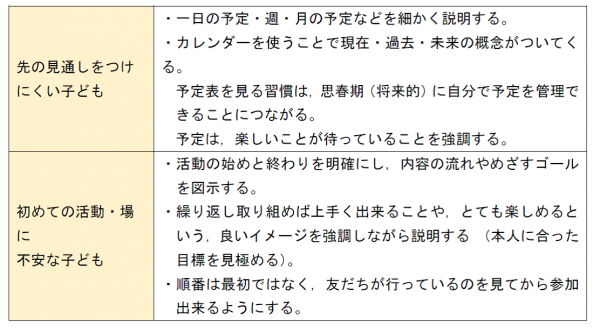

2.予定の説明

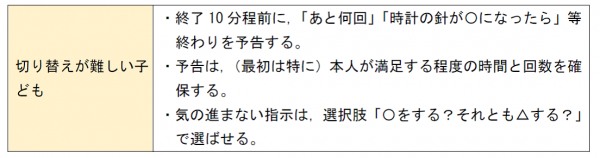

3.予告と選択肢

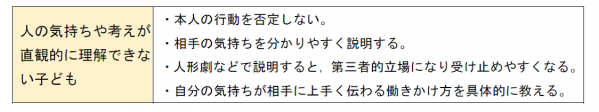

4.人の気持ちを説明

5.表現を促す

7.指示の出し方

9.ルールの作り方

10.けんかへの対応

11.かんしゃくへの対応

12.課題を分割する・減らす

※引用元

伝え方の支援

予定の説明

予告と選択肢

人の気持ちを説明

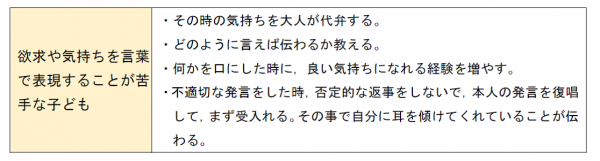

表現を促す

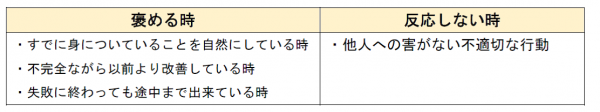

褒める・反応しない

※適切な行動が増えるようにするため、不適切な行動に対しては反応せず、適切に振る舞っている時に良い言葉をたくさんかける。

(例)・嫌なことをした相手に大声でせめている時、叩くことを我慢できたということを褒める。

・「順番を守れて偉いね」「おもちゃを貸してあげて優しかったね」と具体的な行動を褒める。

・結果だけを褒めるのではなく、結果に至るまでの過程や努力をこまめに褒めていく。

*子どもを褒めて指導するということは、単なる現状肯定ではありません。

指示の出し方

・本人のすぐ側で簡単な言葉を使って指示する。

(軽く背中や肩を押して動くきっかけを与える)

➡指示されたことを実行するために動き出したらすぐにお礼を言い、やり遂げるまで繰り返し褒める。

・不適切な行動に対しての指示は「〇〇をやめなさい」という指示には、次にどう振る舞うべきかという情報が含まれてない。

(例)「はさみを振り回すのはやめなさい。」➡「はさみを机の上に置いてください。」

衝動性や不注意に対する援助

衝動性…考える前に行動し指示を待てずに動き始める。

不注意…必要なことに注意を向けたり持続させたりするのが難しい。

※衝動性や不注意傾向が強いことを計算に入れて保育することが大切。

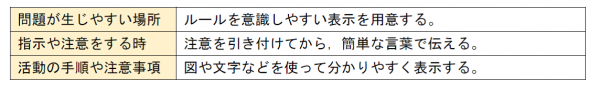

ルールの作り方

※ルールや約束事は7~8割位は守れるもの(少し頑張れば守れる)を用意することが大切。

・ルールや約束を守ると良いことが起こるシステムを取り入れる。

(例)ルールを守れた時は、みんなの前で褒めてもらえる。

(友だちのなかに存在を位置づける)

・本人の意見を出来るだけ取り入れること。

・一方的に押し付けたルールは、本人に定着しづらいので効果的ではない。

けんかへの対応

※さりげなく切り離し、落ち着かせることをめざす。

・どちらが悪かったかを明らかにし謝らせることに拘らない。

・普段から、けんかの頻度を少なくする工夫として、けんかをせずに穏やかに過ごしている時は、こまめに良い言葉をかけていく。

(例)「譲り合えたね」「きちんとルールを守っているね」「楽しそうだね」

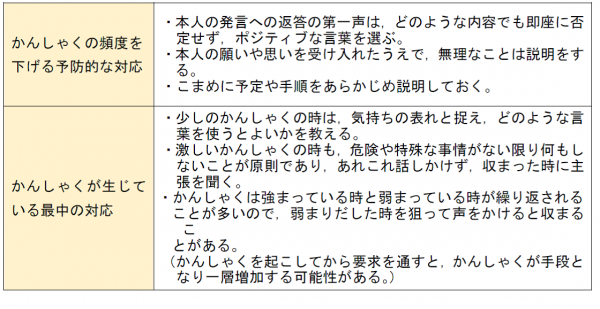

かんしゃくへの対応

※生活全体が建設的にうまく進んでいる時にはかんしゃくが減る。かんしゃくだけの対応を考えるのではなく生活全体で失敗が減り、楽しく、自信が持てるようにする工夫が大切。

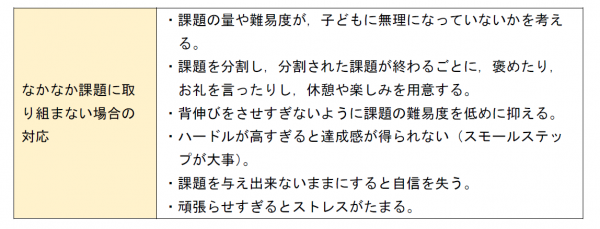

課題を分割する・減らす

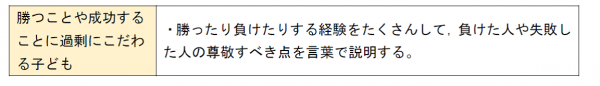

視野・考え方を広げる関わり方

引用元

発達障害を伴う子どもを支援するために保育者や教師が知っておくとよいこと

著者:荻野竜也(子ども発達支援センター)