本文

【家廻公園】みんなでつくる、みんなの庭

近年、少子高齢化や市民ニーズの多様化等、社会環境が大きく変化する中、「利用者が少ない公園」や「地域で維持管理ができない公園」が増えています。

このため、福山市では、地域住民のほか多様な主体と市が連携して、柔軟な発想で公園を使いこなし、地域コミュニティの活性化等、まちづくりに繋がる「地域が主体となった魅力ある公園づくり」に取り組んでいます。 福山市では、公園に公民連携手法を導入して、地域課題の解決やエリア価値の向上に繋げていく取組を推進しています。

内海町横島に位置する家廻公園での地域住民による公園整備の取組についてご紹介します。

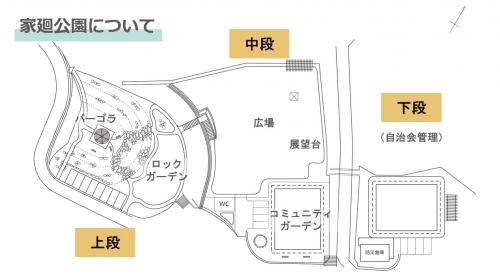

家廻公園は、1872年創立の横島小学校が1974年の内海小学校との合併により廃校となり、その敷地に整備されました。公園敷地に高低差があり、各段で趣が異なっています。

こちらの公園で活動をされているのは、地域住民を中心とした「やまわり公園草刈クラブ」の皆さんです。

やまわり公園草刈クラブ

クラブが発足するまで、公園内は草が伸び放題で、老朽化した遊具も撤去されず使用禁止のまま放置されていたため、利用者がおらず、どんどん荒廃が進んでいく状態でした。

このような利用者がいない公園を少しでも良い状態にしていこうと、地域住民が主体となり、2019年頃から住民同士の話し合いや行政を交えた協議を重ね、2019年4月地元有志のメンバーがグループを作り、自分たちの手で公園を管理をすることを決意し、「やまわり公園草刈クラブ」が発足、定期的な草刈や清掃活動が行われるようになりました。

参加できる人が参加すればよい

活動は毎月第3日曜日の8時から10時の時間帯に行われています。メンバーは全員で約40名になりますが、その時参加できる人が参加すればよいルールとし、毎回20~30名程度の方が参加されています。

みんなで持ち寄り、みんなでつくる

「やまわり公園草刈クラブ」の活動資金は、市からの年間約5万円の維持管理費のみで、潤沢な資金があるわけではありません。そのため、「みんなで持ち寄り、みんなでつくる」工夫をされています。

家廻公園のある内海町では、町の花が水仙だったこともあり、たくさんの方が水仙を育てています。その球根を分けていただき、公園内の花壇にみんなで植えています。また、広場の芝生もメンバーで整備されています。

内海町は、江戸時代に多くの人が九州での捕鯨に従事したまちでした。そこで、実寸大のクジラの芝山や捕鯨用の網をイメージした花壇、クジラのイルミネーションなど、町の歴史を感じられる公園づくりに取り組まれています。

メンバーの中に、造園業や土建業、左官業を営む方がいらっしゃるので、施工方法を教わりながら、みんなで作業をされているそうです。

楽しみながら活動する

メンバーの皆さんは、休憩時間のおしゃべりや年数回の懇親会を楽しみに参加されています。この交流の輪が広がり、町外の方や移住者の方も参加されるようになったそうです。クラブのあるメンバーの方は、「楽しみながら活動することも、継続していく上でとても大切なことだ。」と話してくれました。

福山市立大学との連携

2022年度には、「福山市市民活動スタートアップ事業」に応募・採択され、「やまわり公園アップデートプロジェクト」に取り組まれました。2020年10月に、学生の卒業設計の舞台にしていただいたことをきっかけに、福山市立大学根本研究室と連携されています。このプロジェクトでは、ベンチ制作やトイレ外壁の装飾をワークショップ形式で実施しました。大学生にとっては、地域課題解決の現場に直接関わる貴重な経験となったそうです。

徒歩5分のエリアの小さな変化

この取組がきっかけとなり、公園を中心に徒歩5分の範囲に小さな変化が起こっています。

公園のそばに鳶ガ巣山の登山道の入口があります。この登山道は、樹木が道をふさいでいたり、看板が壊れていましたが、公園での取組がきっかけで、この登山道も地域住民の手で維持管理をする活動が始まりました。また、メンバー同士の交流が発展し、パン作りが得意な人の家に集まり、パン教室が行われるようになったそうです。

このように、地域住民の皆さんが主体的に公園整備を行うようになったことで、景観を少しずつ良くしていく活動が行われたり、住民同士の交流が生まれるなど、地域の抱える様々な問題が少しずつ解決される兆しが見られるようになったようです。

メンバーの方に活動を継続していくために大切なことをいくつかご紹介いただきました。

- 活動をしたい人が無理なく参加できること

- モノや特技を持ち寄り、提供し合いながら活動すること

- 楽しみながら活動すること

一人ひとりが無理なく参加し、楽しむことを大切にすることで、”公園が良くなれば、まちも良くなる”を体現している素晴らしい事例となっています。