本文

福山市水道の歴史(1) 「福山市の旧水道」

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月3日更新

福山市水道の歴史(1) 「福山市の旧水道」

福山市の水道のはじまり

今から約400年前の江戸時代のはじめ(1619年)、福山城主の水野勝成が、城下町の建設とともに、まっ先に飲用水の供給対策として行ったのが、「福山水道」の建設でした。

⇒ 一般の飲用を主とする水道では、全国で5番目という開発の歴史を持ちます。この水道は、「旧水道」と呼び、その長さは約14kmでした。

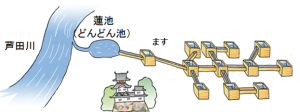

城から約2km北西の水源(芦田川)から水路を経て、貯水池(通称どんどん池)に導き、土管や木管を使って、城下町の各戸へ給水する仕組みでした。

| 【旧水道(イメージ)】 | 【当時の木管(写真)】 |

|---|---|

|

|

| 地域 | 完成年 |

|---|---|

| 江戸神田上水 | 1590年 |

| 近江八幡水道 | 1607年 |

| 赤穂水道 | 1616年 |

| 中津上水 | 1620年 |

| 福山上水 | 1622年頃 |

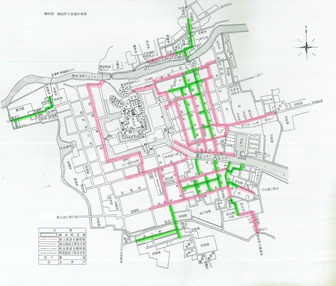

旧水道分布図

- ピンクの線が、藩の直轄工事部分

- 緑色の線は、必要に応じて町営で分水

- 町中を自然流下する構造

|

左の写真は、現存する取水口です。ここから石畳暗渠や土管を布設して寺院や民家に給水していました。 |

旧水道の時代と今を比べてみよう!

旧水道の時代と今を比べてみよう!

| 旧水道時代 | 現在(2023年度) | |

|---|---|---|

| 管路の長さ | 約14km | 約2,800km |

| 福山の人口 | 約32,000人(1916年) | 456,265人(2024年3月末) |

| 給水人口 | 約2,500人(旧水道建設当時) | 約44万人 |

| ろ過の有無 | 無 | 有 |

| 消毒の有無 | 無 | 有 |

| 管路の材質 | 木管、土管 | 鋳鉄、鋼、塩化ビニル、ポリエチレン |

続きはコチラをclick⇒福山市水道の歴史(2)「福山市誕生と近代水道」