本文

建築物の液状化対策について

1 液状化現象とは

液状化とは、地震が発生して地盤が強い衝撃を受けると、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のような状態になる現象のことをいいます。

液状化が発生すると、地盤から水が噴き出したり、また、それまで安定していた地盤が急に柔らかくなるため、その上に立っていた建物が沈んだり(傾いたり)、地中に埋まっていたマンホールや埋設管が浮かんできたり、地面全体が低い方へ流れ出すといった現象が発生します。

(出典:国土交通省ウェブサイト 液状化現象について 1.液状化現状とは(別ウィンドウ) <外部リンク>より)

2 液状化による被害とその影響

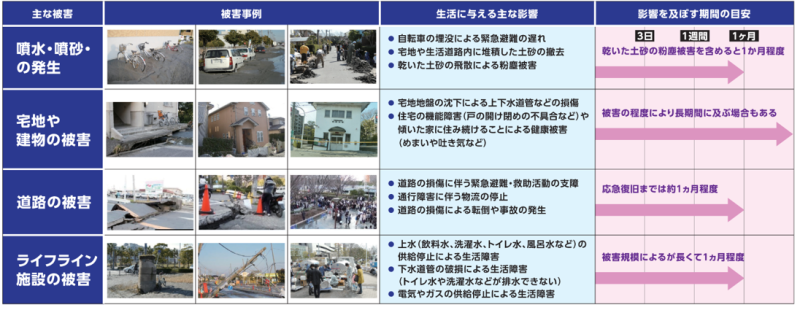

液状化による被害は、ただちに人命に関わることは稀です。しかし、過去の液状化被害を振り返ると、噴水・噴砂の発生、戸建て住宅の沈下や傾斜、道路面の変形、ライフライン施設の被害等、液状化による被害が地震後の生活に及ぼす影響は多大にして多種多様であり、これらが複合的に発生することで影響期間は長期に及ぶことになります。

【液状化による代表的な被害と地震後の生活に及ぼす影響例】

(出典:国土交通省ウェブサイト 液状化現象について 2.液状化による被害とその影響(別ウィンドウ) <外部リンク>より)

3 液状化の発生するおそれの高いと想定される区域について

広島県が2013年度(平成25年度)10月にの広島県地震被害想定調査報告書を作成しました。

広島県地震被害想定調査報告書に掲載されている液状化危険度分布図より、県内で液状化の発生するおそれの高いと想定される区域を確認することができます。

・広島県危機管理課ホームページ 広島県地震被害想定調査報告書(H25.10)を作成しました!

また福山市では県の報告書をもとに、福山市内の液状化危険度分布図を作成していますので危機管理防災課のホームページよりご確認ください。

4 建築物の液状化対策の事例について

液状化の危険性を正確に把握するためには、計画敷地において、サウンディング試験などの地盤調査を行う必要があります。調査の結果、液状化の危険性が高いと判断された場合は、設計業者、建築業者に相談するなどして、適切な対策を行うための検討を行いましょう。

スウェーデン式サウンディング試験風景(出典:日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 情報事業部会 復旧・復興視線WG「液状化被害の基礎知識」より)

建築物の代表的な液状化対策については、次のような工法があります。

(1)新築を対象とした対策例

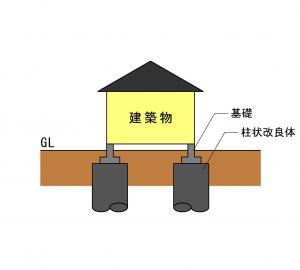

○深層混合処理工法(柱状改良工法)

構造体の下に水で溶いたセメント系固化材を地中で撹拌し、柱状の地盤改良体を作ります。支持力の増加及び沈下軽減が見込めます。

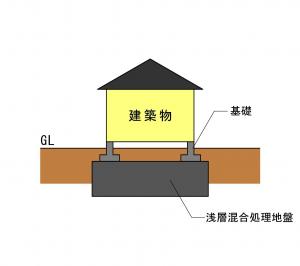

○浅層混合処理工法(表層改良工法)

基礎下に粉体のセメント系固化材を地盤の土と混合撹拌し、面的に地盤改良の層を作ります。構造体の支持力の増加及び沈下軽減が見込めます。

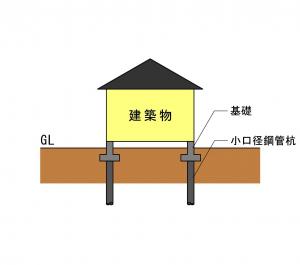

○小口径杭工法

構造体の下に鋼管杭を設置する工法です。構造体の沈下軽減が見込めます。

(2)既存建築物を対象とした対策例

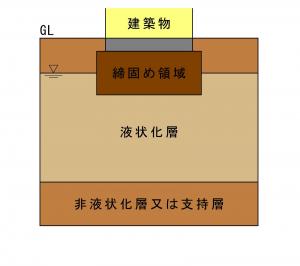

○圧入締固め工法

建物下部の地盤に層状にモルタルを圧入し、地盤密度をあげて液状化の防止をはかります。

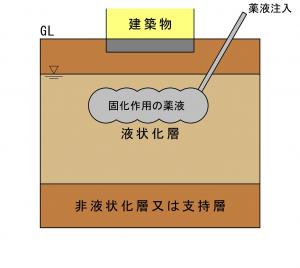

○薬液注入工法

建物下部の地盤に固化作用の薬液を注入し、剛性をあげて構造体の沈下軽減をはかります。

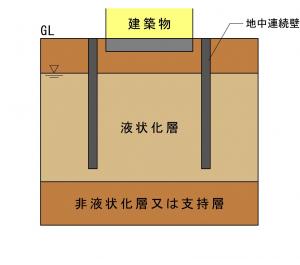

○格子状改良工法

建物周りの地盤を地中連続壁で格子状に囲み、液状化時の地盤のせん断変形を抑制し、液状化の発生防止をはかります。

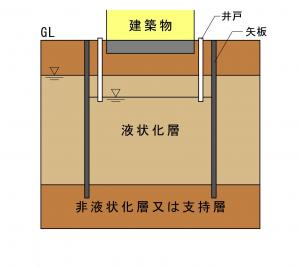

○地下水位低下工法

井戸を掘って水をくみ上げることにより、地下水位を低下させて表層の非液状化層を厚くし、構造体の沈下軽減をはかります。

※工法によっては沈下そのものを防ぐものではなく、沈下の発生やその影響をできるだけ抑制しようとするものとなります。対策工事を行う場合には、事前に計画地の状況を把握し、複数の業者に相談し工法の選定を行う、費用について見積もりを取るなど、事前に十分な検討をされることをお勧めします。

参考

・一般社団法人日本建築学会 住まいづくり支援建築会議 情報事業部会 復旧・復興支援WG「液状化被害の基礎知識」

・社団法人地盤工学会 「造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書 ― 液状化から戸建て住宅を守るための手引き ― 」

5 その他液状化に関する情報について

その他液状化に関する情報を掲載しているウェブサイトのリンクを掲載してますので参考にしてください。

・国土交通省 液状化現象について (別ウィンドウ) <外部リンク>

・国土交通省 重ねるハザードマップ(別ウィンドウ)<外部リンク>

・国土交通省 地形区分に基づく液状化の発生傾向図等(別ウィンドウ)<外部リンク>

・国土交通省 みなさん、液状化にはご注意ください!(国土交通省報道発表資料)(別ウィンドウ)<外部リンク>