本文

【すべての受付を終了しました】福山市定額減税補足給付金(不足額給付)について

お知らせ

- 12月26日(金曜日) コールセンター及び窓口対応を終了しました。

この給付金にかかるお問合せについては、次の電話番号へご連絡ください。

電話番号:084-921-2111 - 11月 1日(土曜日) 確認書(電子申請も含む)の受付を終了しました。

- 10月17日(金曜日) 申請書の受付を終了しました。

- 7月31日(金曜日) 「支給確認書」を発送しました。

- 7月18日(金曜日) 「支給のお知らせ」を発送しました。

- 7月 1日(火曜日) 窓口を設置しました。

- 6月 9日(月曜日) コールセンターを開設しました。

【注意1】

当初調整給付金及び不足額給付にかかる書類に記載されているコールセンターの電話番号は、他の事業者が使用しますので、間違えることのないようにお願いいたします。

【注意2】

今年度送付に使用している封筒は、次のとおりです。

概要

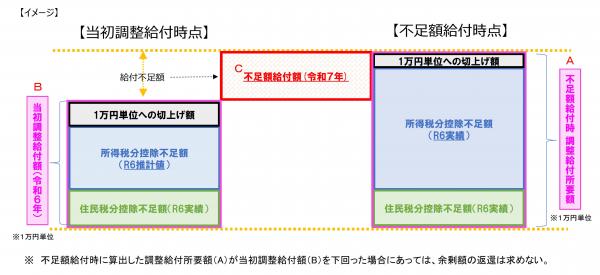

昨年、2024年(令和6年)分推計所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「定額減税補足給付金(調整給付金)」事業を実施いたしました。

2024年(令和6年)分所得税額等が確定した後に、昨年実施した調整給付金(当初給付分)の給付額に不足が生じた方等へ、不足分を給付する「調整給付金(不足額給付)」事業を実施します。

2025年度(令和7年度)個人住民税が福山市で決定される方(原則として、2025年(令和7年)1月1日に福山市に住民登録がある方)で、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

不足額給付(1)

当初調整給付の算定に際し、2023年(令和5年)所得等を基にした推計額(2024年(令和6年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、2024年(令和6年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

- 2023年(令和5年)所得に比べ、2024年(令和6年)所得が減少したことにより、「2024年(令和6年)分推計所得税額(2023年(令和5年)所得)」>「2024年(令和6年)分所得税額(2024年(令和6年)所得)」となった方

- 子どもの出生等、扶養親族等が2024年(令和6年)中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

給付額

不足額給付額 = ( 1 + 2 )(万単位切上げ) - 当初調整給付額(万単位)

- 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)

= 定額減税可能額(3万円 × (本人+扶養親族数)) - 2024年(令和6年)分所得税額(減税前) - 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)

= 定額減税可能額(1万円 × (本人+扶養親族数)) - 2024年度(令和6年度)分個人住民税額(減税前)

不足額給付(2)

次の要件をすべて満たす方。

- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)

- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)

- 低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。

対象となりうる方の例

- 青色事業専従者、事業専従者(白色)

- 合計所得金額48万円超の方

給付額

原則4万円(2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)

給付時期

- 「支給のお知らせ」対象の方で、支給口座に変更がない方は、8月8日(金曜日)に支給します。ただし、登録口座を変更された方は、届出書に不備がなければ3~4週間後に振込予定です。

- 「支給確認書」対象の方で、確認書を提出後、不備がなければ3~4週間後に振込予定です。

手続きについて

支給対象となる方には、7月中旬以降に順次文書を送付しています。

※ 多くの自治体では、2024年(令和6年)中に転入した方や不足額給付(2)に該当する方については、ご自身による申請が必要となりますが、福山市においては、この申請は原則不要です。福山市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体等)に事前に調査を行い、福山市で対象者を精査し、文書を送付しました。ただし、調査にご協力いただけなかった自治体から転入した方や、当初調整給付算定自治体を福山市が把握できなかった方で、対象と見込まれる場合は、申請をしていただくことで、給付対象となる場合があります。

●申請書の提出について(終了しました。)

様式第2号_申請書(不足額給付1)

様式第3号_申請書(不足額給付2)

申請期限:2025年(令和7年)10月17日(金曜日)

「支給のお知らせ」対象の方

7月18日(金曜日)に「支給のお知らせ」を送付しました。

昨年度実施した当初調整給付の支給実績のある方、又は、公金受取口座の設定がある方など給付金の口座が市で把握できる方には、「支給のお知らせ」を送付します。原則、お手続きは不要です。

8月8日(金曜日)に登録のある口座に振り込みました。

支給口座の変更について(終了しました。)

登録のある口座以外に給付金の支給を受けたい場合は、7月31日(木曜日)までにご連絡ください。「支給のお知らせ」右下の整理番号を確認させていただき、口座変更の届出書を送付します。

必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(コピー)、口座の確認書類(通帳の写し(コピー))等を添付して、福山市に郵送してください。

なお、支給口座の変更を届け出ますと、支給日が変更となりますのでご了承ください。届出書に不備がなければ3~4週間後に振込予定です。

給付金の辞退について(終了しました。)

この給付金の受給を辞退する場合は、7月31日(木曜日)までにご連絡ください。「支給のお知らせ」右下の整理番号を確認させていただき、受給辞退の届出書を送付します。

必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(コピー)等を添付して、福山市に郵送してください。

「支給確認書」対象の方

7月31日(木曜日)に「支給確認書」を送付しました。

なお、福山市から他市等に照会し、対象者と判明した方には順次、「支給確認書」を送付します。

既出の給付金の口座が市で把握できない方には、「支給確認書」を送付します。給付金の支給には必ずお手続きが必要です。

確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(コピー)、口座の確認書類(通帳の写し(コピー))等を添付して、福山市に郵送してください。

※ 期限までに郵送がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

● オンライン手続きについて(終了しました。)

「支給確認書」送付以後から、オンライン手続きが可能です。

口座情報を公金受取口座としてマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、国が提供する給付支援サービスからオンライン手続きすると、給付金の提出書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類が不要になります。

あらかじめ準備するもの

- マイナンバーカード

- マイナポータルアプリ(iOS/Android)

- 公金受取口座(登録のあと、翌営業日以降に情報が反映されます。)

オンライン申請期限:2025年(令和7年)10月31日(金曜日)17時15分まで

給付支援サービスでのオンライン手続き方法についての詳細は次のページをご覧ください。

- マイナポータルでの給付金申請|給付支援サービス(デジタル庁)

マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は次のページをご覧ください。

- 公金受取口座登録制度について(デジタル庁)

代理人による手続きについて

本人による手続きが困難な場合は、代理人による確認・請求及び受給ができます。

代理人として手続きができる方

- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

- 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で福山市長が特に認める者

代理人手続きには、委任事項を記入した「支給確認書」と、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類等の写し(コピー)が必要です。

成年後見人が手続きする場合

本人の代理人として成年後見人が手続きする場合は、次の書類のうち、どちらか1点の写し(コピー)の添付が必要です。

- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書

- 家庭裁判所の後見開始の審判書謄本

保佐人または補助人が手続きする場合

本人の代理人として保佐人または補助人が手続きする場合は、次の2点の書類の写し(コピー)の添付が必要です。

1.保佐人・補助人が確認できる書類

- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書

- 家庭裁判所の保佐・補助開始の審判書謄本

2.代理権目録の写し

- 公的給付の受領に関する代理権が付与されていること

提出期限(終了しました。)

2025年(令和7年)10月31日(金曜日)(消印有効)

※ 期限までに確認書の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。

給付金の課税上等の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。

関連ページ

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

今回の定額減税や給付金について、ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)から電子メールやショートメッセージをお送りすることはありません。また、不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

都道府県・市区町村や国(の職員)などが次のことをお願いすることはありません。

- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。

- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること。

- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。

- 電話や訪問により、銀行口座の暗証番号をお伺いすること。

- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。