本文

土地利用について

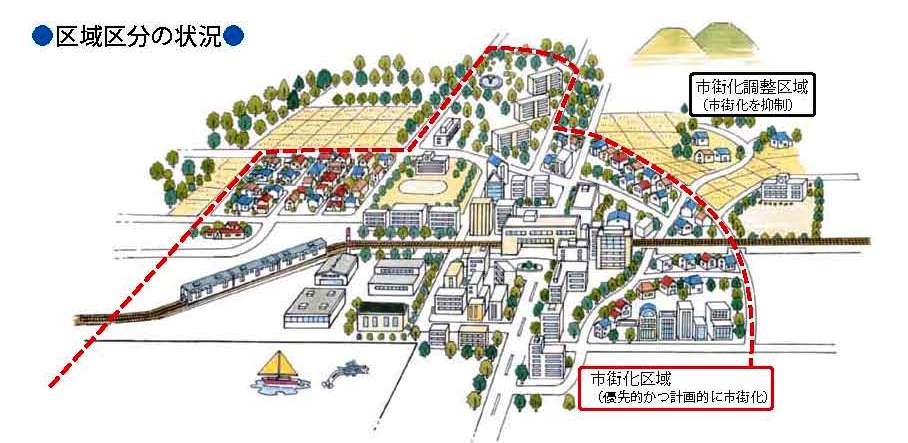

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

都市の無秩序な市街化を防止し計画的に市街地整備を進めるために,都市計画区域内を優先的に市街化すべき区域(市街化区域)と市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)の2つの区域に分ける制度です。これを区域区分(線引き)といいます。

出典:国土交通省HP

市街化区域

すでに市街地を形成している区域や,優先的かつ計画的に市街地にしていく区域を市街化区域としています。ここでは,用途地域等の規制の下,住居,店舗,工場などを建てることが可能です。

市街化調整区域

市街化調整区域は,農林漁業用地の確保と都市に必要な自然環境の保全を図っていくため,市街化することを抑制する区域としています。農林漁業の用に供するものや,区域に指定されたとき既に生活や事業を営んでいるものなどについては,原則的には建築を制限をするものではありません。

具体的には,市街化調整区域内において生産活動や日常生活が営まれていることを踏まえ,新たな建築物を建築する場合に市街化調整区域でなければならないものや,市街化を促進しないと認められるものについては,市長の許可を受けて建築等が可能となる場合があります。

◇市街化調整区域において建築物の建築等を検討される方は,開発指導課にお問い合わせください。

(問い合わせ先:福山市開発指導課 Tel:084 - 928 - 1163)

福山市の区域区分

福山市では,1973年(昭和48年)に当初の区域区分が広島県により行われ,その後,都市化の進展や市街地の拡大に伴い1982年(昭和57年),1991年(平成3年),2001年(平成13年),2012年(平成24年)に総合見直しを行うなど数回の変更を経て,2012年(平成24年)4月5日現在で市街化区域9,679.0ha(市全体の約19%),市街化調整区域23,897.6ha(市全体の約46%)が指定されています。

地域地区

例えば,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。

用途地域

ルールの基本となるのが,「用途地域」です。用途地域とは,土地の現在の状況や将来の使い方の方向を踏まえて,戸建の住宅を建てる地域,大きなデパートやマンションを建てる地域,工場を建てる地域など,地域ごとに用途(使い方),密度(容積率,建ぺい率),形態(高さなど)を規制して,ルールに沿った使い方をしてもらおうとするものです。

用途地域の種類と制限

用途地域には,つぎの12種類があります。

第一種低層住居専用地域 |  |

第二種低層住居専用地域 |  |

第一種中高層住居専用地域 |  |

第二種中高層住居専用地域 |  |

第一種住居地域 |  |

第二種住居地域 |  |

準住居地域 |  |

近隣商業地域 |  |

商業地域 |  |

準工業地域 |  |

工業地域 |  |

工業専用地域 |  |

特別用途地区

特別用途地区は,用途地域を補完するもので,特別の目的から特定の用途の利便の増進や,用途地域が定められている区域内の特定の地区において,さらに細かいルールを定めるもので,用途地域制度を補完するものです。建築物の建築に対する具体的な制限内容については,福山市の条例で定められています。【条例はこちら】

福山市では,1983年(昭和58年)12月に大門町において,公害を防止するために,建てられる工場の業務の種類や形態を限定する特別工業地区を定めています。

また,1984年(昭和59年)7月には,新市町において,地場産業である繊維産業を保護,育成するために特別工業地区を定めています。

高度利用地区

高度利用地区に指定されるのは,都市全体からみて高度に土地利用を図るべき地位であるにもかかわらず,現況の土地利用や公共施設整備が不十分であるなどによって,市街地再開発事業による整備が期待される地区です。

建築物の容積率の最高限度や最低限度,建築物の建ぺい率の最高限度,建築物の建築面積の最低限度や壁面の位置の制限が定められます。

福山市では,1980年(昭和55年)3月に元町地区,2003年(平成15年)3月に東桜町地区を高度利用地区に定めています。

防火・準防火地域

防火地域・準防火地域は,建物の構造などを規制・誘導することで,まちの防火性能を高めるもので,防災都市づくりの一環として,市街地における火災の危険性を低くすることを目的として定められているものです。

これらの地域は,土地の使い方や建物の密度などによる火災の危険度や被害の大きさなどを考慮して指定するもので,指定によって地域内の建築物は,その規模や階数などに応じて,火災に強い構造とするなどの規制がかかります。

福山市では,戦災によって市街地の約8割を焼失しましたが,復興事業の推進にあわせて,火災に強い建築物を建築することで,火災の発生や延焼などを未然に防止することを目的として,1950年(昭和25年)6月に148.5ヘクタールが準防火地域に指定されました。

その後,まちの発展に伴って,土地の利用のされ方が変化したことなどを踏まえて再検討した結果,1965年(昭和40年)2月に,福山駅周辺の特に建築物が密集している地区約30.8ヘクタールを防火地域に,建ぺい率の高い商業系の用途地域を中心とした約302.4ヘクタールを準防火地域に変更し,まちの防災の推進を図っています。

風致地区

風致地区は,緑豊かな住宅地の形成や,背景となる緑地を保全するために指定するものです。風致を維持するために「福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」によって建築物の建築などの行為について規制されています。

福山市の風致地区は,1939年(昭和14年)9月に福山都市計画風致地区として,福山城跡・蔀山(しとみやま)・草戸山の3地区が指定されました。また,1938年(昭和13年)6月に鞆都市計画により指定された鞆風致地区は,1956年(昭和31年)9月に旧鞆町が福山市へ合併され,1961年(昭和36年)3月に鞆風致地区の拡大とともに,隣接する熊野町の古刹常国寺や水源地を中心とする一体を加えて鞆・熊野風致地区に変更されました。

その後,急激に市街地が広がるなどの社会情勢の変化に伴って風致の維持が困難となった地区が発生してきたことに対応し,鞆・熊野風致地区,草戸山風致地区について1974年(昭和49年)9月に一部縮小され,蔀山風致地区も同様に一部の縮小と蔵王地区への拡大により蔵王山風致地区に変更されました。

1982年(昭和57年)11月には,葦陽高校跡地を福山城跡風致地区に編入し,市街地における風致地区の拡大を果たし,現在では4地区,合計785.3ヘクタールについて風致の維持に努めています。

駐車場整備地区

福山市では,高度成長期における人口の増加や自動車を所有する人が増えることによる交通量の増大に対応するため,1971年(昭和46年),駐車場法に基づいて,規模の大きな建築物を建築する場合には,駐車場を設置することを義務付ける「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定しました。

その後も,まちを走る車の量は増え続け,特にJR福山駅周辺における車の集中は著しいため,早急に駐車場の整備を行う必要があり,1975年(昭和50年)駐車場整備地区を決定し,駐車場の需要に対応した公営駐車場などを整備しています。

臨港地区

臨港地区は,港湾として整備された区域を効果的に管理運営するために定めるものです。指定されるのは,港湾としての機能を十分に確保し,適正に維持管理するために必要となる一帯の区域や,港湾の開発,利用,保全に著しく支障を与える行為を規制する必要がある区域です。

福山市では,1964年(昭和39年)12月に,臨海工業地域として発展が予想された福山港のうち26.5ヘクタールを臨港地区に指定しました。県東部のコンテナ基地としての役割を担っている福山港は,その後,港湾機能の強化を図るための施設設備や国際定期航路の開設などにより,コンテナ需要が増大したため,2005年(平成16年)3月に69.7ヘクタールへと区域を拡大しました。

また,1965年(昭和40年)12月には,取り扱う荷物の量の急増に対応し,臨港施設の整備を促進するため,尾道糸崎港のうち111.4ヘクタール(尾道市,三原市分含む)を臨港地区に指定しました。その後,2006年(平成18年)3月に,臨港地区を取り巻く環境の変化に適切に対応し,港湾における活動をスムーズにしたり,港湾機能の効率化を図るため,189.2ヘクタールへと区域を拡大しました。

伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区は,伝統的建造物群や,これと一体をなして,その価値を形成している環境を保全するために指定するもので,その制限内容は地方自治体の条例で定められています。

福山市では,2008年(平成20年)3月に鞆町において,江戸期,明治期の建物が群としてよく残っている区域において定めています。