本文

福山市水道の歴史(3) 「近代水道の建設」

福山市水道の歴史(3) 「近代水道の建設」

地下水可否論争

地下水利用派と芦田川利用派それぞれが主張を展開する中で、市議会は2派に分かれ、連日火花を散らしました。

(1)地下水利用派の主張

- 西洋文明の諸国に従い、地下水利用によって水道布設を行うことは明白

- 日々発展する100年の大計としては、芦田川からの引水に頼ることは心細い

(2)芦田川利用派の主張

- 福山の地が豊富な地下水を有するか否かは疑問

市民までも2派に分かれ、幾度となく市民大会が開かれる状況で、両論者一歩も譲らず、ただ、論争が続くのみで決着はつきませんでした。

決着が見出せない中、地下水論者であった阿武(あんの)市長の提案により、他の水源の可能性を検討するため、自然流下式の新たな水源池の探索を開始しました。

⇒ 福山付近の山村間を隈なく捜索した結果、沼隈郡熊野村渓谷の論田池付近に、優秀な水源池を発見しました。(後の熊野水源池)

|

自然流下式案とポンプ式案

自然流下式の水源池を発見した1918年(大正7年)の夏、芦田川が枯渇し、緊急で井戸を8か所掘削(本庄水源)することになりました。

⇒ 今度は、市議会において、ポンプ式(本庄水源)と自然流下式(熊野水源)の論争が展開することになります。

(1)ポンプ式派の主張

- 12km以上離れた熊野村の貯水池を利用して引水することは、高所であり、水源が枯れる恐れがある。さらに、多額の工事費を要する。

⇒ 市街地に近い、芦田川の伏流水をポンプで引水する方が、工事は簡単で安価

(2)自然流下式派の主張

- ポンプを操縦する動力(電気または石炭)が将来不足する恐れ

- ポンプを操縦する技師が必要であり、ポンプの故障も多発する可能性

⇒ 自然流下式の工事費は、ポンプ式に比べ多額であっても一時的

ポンプ式は、維持費に相当金額が必要

|

両案比較(1)

いずれの案も一長一短あるため、机上の論よりも、両案の経費、水利関係、技術上の問

題を比較し、裁断を行うことにしました。

| 自然流下式(熊野水源) |

ポンプ式(芦田川・本庄水源) |

|

|---|---|---|

| 工事期間 | 3年 | 2年 |

| 工事費(円) | 977,000円 | 733,000円 |

| うち、市負担(円) | 564,296円 | 428,904円 |

|

経常費(円) |

236,680円 | 541,362円 |

当時の一大事業であることから、経費比較のみによって、事業決定することはできず、技術上の問題も重要な比重を占めるため、次に技術比較を行うことにしました。

両案比較(2)

| 自然流下式(熊野水源) | ポンプ式(芦田川・本庄水源) | |

|---|---|---|

| 経済 |

|

|

| 技術 |

|

|

| 行政 |

|

|

| その他 |

|

|

経費及び技術の比較を経て、熊野水源池(自然流下式)を採択することにしました。

⇒ 市議会へ提出し、満場一致でこれを可決しました。

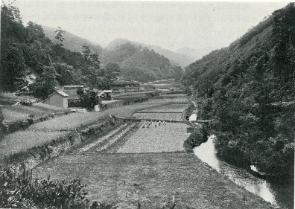

| 【水源予定位置】 | 【吉村博士 口演速記録】 |

|---|---|

|

|

事業認可

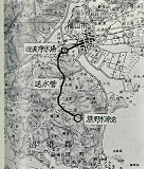

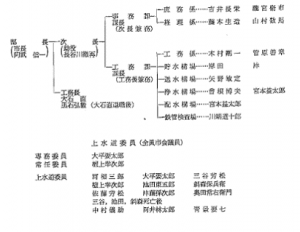

水源池決定の後、測量、その他調査、設計の完了を待って、1920年(大正9年)8月に市議会に水道布設事業計画を上程し、3か年継続事業として議決を得ました。

| 1920年(大正9年)9月4日 | 内務大臣に水道布設の稟請 |

| 1921年(大正10年) 3月31日 | 事業の認可(3か年継続事業) |

| 1921年(大正10年)6月31日 |

臨時水道部を設置

|

| 【計画概要図】 | 【臨時水道部機構図】 | 【臨時水道部仮事務所】 |

|---|---|---|

|

|

|

工事施工

水道布設の体制が整ったことから、貯水池、浄水場、配水・送水路線全域にわたって、用地買収や移転交渉を開始しました。

熊野村最大のかんがい池である「論田池」の堤下に、大堰堤を築き、論田池を貯水池の中に沈める計画でした。

当時は車もなく、市長以下関係者は、約12kmの道のりを朝暗いうちから出発し、夜は星を仰ぎながら何十回と足を運んだ結果、交渉は非常に難航しましたが、貯水池用地の全部を村と契約することによって買収することができました。

(その他、浄水場用地をはじめ、送水路用地や配水管布設用地など、175,846平方メートルを買収)

| 【土堰堤築造工事】 | 【ろ過池築造工事】 | 【インクライン】 | 【芦田川横断配水管布設工事】 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

完成

延べ約32万人の職人を動員し、着工から3年5か月あまりの歳月をかけた水道布設の一大工事は、幾多の困難を乗り越え、1925年(大正14年)11月に完成しました。

| しゅん工通水式 | 1925年(大正14年)11月15日 |

| 計画給水人口 | 50,000人 |

| 給水人口 | 8,800人 |

| 日最大給水量 | 6,250㎥ |

| 工事費 | 約170万円 |

水源を芦田川に求め地下水調査を行い、さらに自然流下の水源を探索し、市議会や市民においても大論戦を展開する中で、当局者の全知全能を注いだ水道建設への情熱が実を結び、市民・社会に近代文明の光が注ぐ日を迎えました。

11月13日から15日までの3日間にわたり、盛大にしゅん工式と祝賀会が催されました。福山市始まって以来の大工事を完成したことに、全市をあげての盛大な祝賀を行ったことは、いかに近代水道布設が市民に望まれていたかを物語っています。

浄水場内の配水池正面には、阿武(あんの)市長直筆で大理石に彫られた「不舎晝夜(ふしゃちゅうや)」の記念額が掲げられています。

市長は、漢学に秀でていたため、孟子の一節から引用したもので、不断水を意味するとともに、建設の苦労、喜び、福山の永遠の発展、市民の幸福が表されており、近代水道完成に伴うすべての象徴となるものです。

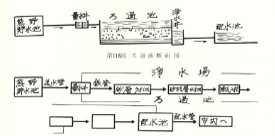

| 【配水池としゅん工記念額】 | 【水源池土堰堤暗渠】 | 【ろ過順序】 |

|---|---|---|

|

|

|

浄水場について詳しく知りたい方はコチラ(福山市近代水道発祥の地「旧佐波浄水場」)

ついに近代水道完成!!水野勝成公が旧水道を建設したときの感激を阿武(あんの)市長も味わったのかな?

ついに近代水道完成!!水野勝成公が旧水道を建設したときの感激を阿武(あんの)市長も味わったのかな?

続きはコチラをclick⇒福山市水道の歴史(4)「拡張事業(第1期から第6期)」