本文

がけ付近の建築物の建築に関する条例について

1.がけ付近の建築物の建築に関する条例とは

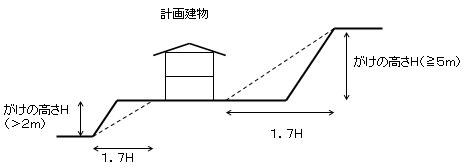

広島県建築基準法施行条例(以下,「県条例」という。)第4条の2第1項では,住居の用に供する建築物を建築する場合,その敷地が2メートルを超えるがけの 上にあるときにはがけの下端から,5メートル以上の高さのがけの下にあるときはがけの上端から,がけの高さの1.7倍の水平距離を建築物との間に保つことにより,がけ崩れに対する建築物の安全性を確保することを目的としています。この第1項の水平距離の規定は,第2項の規定を満たす場合は適用除外となり,その範囲内への建築が可能となります。

〇県条例 第4条の2第2項

1)そのがけに次のいずれかの災害防止工事が行われており,検査済証の交付があり,維持保全が良好なとき。

・建築基準法第88条第1項(準用工作物の擁壁)(第2項第一号)

・都市計画法第36条第2項(開発許可を受けた擁壁)(第2項第二号)

・宅地造成等規制法第13条第2項(宅造許可を受けた擁壁(旧住事法の検査完了を受けたものを含む。))

(第2項第三号,四号)

・宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項又は第36条第2項(盛土規制法による宅地造成等の許可を

受けた擁壁又は特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を受けた擁壁)(第2項第五号)

2)特定行政庁が安全上支障がないと認めたとき。(第2項第六号)

2.がけ認定の手続きについて

県条例第4条の2第2項第六号の認定「がけ認定」が必要な場合,認定申請書及び必要書類を作成し, 福山市建築指導課へ認定申請を行ってください。

|

1)対象場所 |

災害危険区域内を除く福山市全域。 また,がけ下においては土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域内(土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるもの。)にあるときは除外されます。 |

| 2)対象建築物 | 住居の用に供する建築物。 |

| 3)申請時期 |

建築確認申請が必要な場合は,建築確認申請を提出する前に申請し,認定を受けてください。都市計画区域外で確認申請が不要な建築計画の場合は,工事の着手前に行ってください。 |

3.がけ付近の建築物の認定基準について

認定を受けるためには,次のいずれかの認定基準を満たす必要があります。

・認定基準1 建築物自体で対応する計画

・認定基準2 がけ面の措置により対応する計画で,実施が確実と見込まれるもの

・認定基準3 その他

| 県条例第4条の2第2項第六号の認定基準 | [PDFファイル/245KB] |

|

|

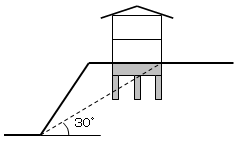

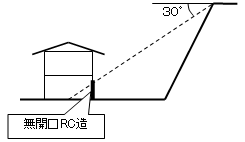

| 認定基準1の例:基礎底や杭先端をがけの下端を基点とする30°ライン以下とする計画 | 認定基準1の例:がけ崩れの影響が想定される外壁部分を無開口RC造とする計画 |

4.認定申請書類について

認定申請は,認定申請書の正本及び副本に次の図書を添付してください。

・認定申請書(細則様式)※2023年(令和5年)9月28日更新 [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/34KB]

| 図書の種類 | 明示すべき事項 |

|---|---|

| ・付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |

| ・配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別, 擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |

| ・各階平面図 | 縮尺,方位,間取,各室の用途,開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |

| ・地形図及び断面図 | 縮尺,がけの高さ,勾配,土質及び擁壁の有無 |

| その他必要な図書 |

|---|

| ・認定基準を満たす計画が確認できる図書 |

| ・がけの状況調査チェックリスト [Wordファイル/39KB]/[PDFファイル/109KB] |

| ・がけの現況が分かる写真 |

| ・委任状 ※代理者により申請を行う場合 |

5.がけ付近の建築物の確認申請書に添える図書

がけ付近の建築物の確認申請を行う場合,市施行細則第9条より次の図書を添付する必要があります。

| ・断面図 | 縮尺,擁壁の有無及び擁壁の構造並びにがけの高さ及びがけの上下端から建築物までの水平距離を明示したもの。 |

6.取り扱いについて

(1)がけの上方に、がけに接して地表面が水平面に対し30度以下の傾斜度をなす土地がある場合の取扱い [PDFファイル/190KB]

(2)がけの上方又は下方に、がけに接して地表面が水平面に対し30度以下の傾斜度をなす土地がある場合のがけの高さ及び水平距離の算定 [PDFファイル/180KB]

(3)小段等によって上下に分離されたがけがある場合の取扱い [PDFファイル/151KB]

(4)小段等によって上下に分離されたがけにおけるがけの高さ及び水平距離の算定 [PDFファイル/275KB]

(5)建築物とがけの間に道路等がある場合及び道路構造物としての擁壁が整備されたがけがある場合の取扱い [PDFファイル/116KB]

7.関係法令

8.関連情報

・福山市内の土砂災害(特別)警戒区域等について(広島県土砂災害ポータルひろしまHPへリンク)