本文

下水道への接続について

1 下水道整備の目的

福山市では、都市の健全な発展と快適で衛生的な生活環境を確保し、川や海などの公共用水域の水質を保全するため、公共下水道の整備に取組んでいます。

公共下水道は、生活排水などをきれいにして自然に返す大切な役割を担っています。皆さんが早期に接続していただくことで、効果が発揮できます。

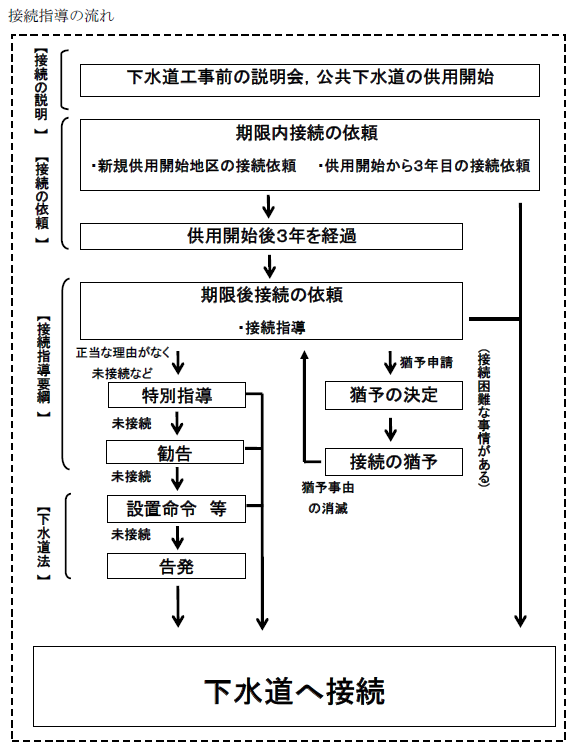

2 下水道接続指導制度とは

正当な理由なく、長期間下水道の接続に至っていない建物所有者に対して早期の接続を促し、また、接続困難な建物についての猶予の基準や運用を定めた制度です。

本市の水洗化の向上の取組は、下水道の役割や目的、下水道法の排水設備の設置義務や、くみ取り便所から水洗便所への改造義務とその設置または改造期限等を市民に分かりやすく説明し、下水道へ接続していただくようお願いしています。

しかしながら再三のお願い、指導にもかかわらず、長期間下水道へ接続されない建物があり、排出された汚水が周辺地区の住環境に影響を及ぼしているケースもあります。

そこで排水設備の設置の猶予に係る特別の事情や、くみ取り便所を水洗便所に改造していないことに係る相当の理由の基準、運用方法を定めた「下水道接続指導制度」を2016年(平成28年)4月1日より導入し、効率的・効果的に接続指導を行うことで、下水道への早期の接続を図るものです。

※集落排水地区は、この制度の対象となりません。

3 下水道接続指導制度の概要

下水道接続指導制度は、経済的に接続が困難など、排水設備の設置に係る猶予の基準や運用方法等を要綱で規定し、長期間下水道の接続に至っていない建物の所有者に対して、下水道法に基づく排水設備の設置義務及び期限、設置の猶予、命令、罰則等に関する説明を行い、排水設備の設置工事等に着手していただくための具体的な特別指導や勧告を実施します。

なお、正当な理由なく排水設備設置の猶予申請を行わなかったり、排水設備の設置工事等に着手しなかった者に対しては、下水道法の罰則を適用するための設置命令や改造命令を行うことがあります。

4 接続指導制度の解説

(1) 公共下水道供用開始の告示 → 「公共下水道供用開始区域図」

公共下水道供用開始の告示は下水道法第9条の規定に基づき行われ、供用が開始されるとその区域の土地所有者、建物所有者等は接続の義務が生じます。

(2)接続期限

下水道への接続(排水設備の設置工事、くみ取り便所から水洗便所への改造工事)期限は、「供用開始後3年以内」です。

(3)接続の猶予 → 「下水道への接続猶予の申請について」

公共下水道供用開始区域内すべての建物所有者は、やむを得ない事情により期限内に接続工事ができない場合、申請により期間を定めて猶予することができます。なお、工事資金の調達が困難な場合、猶予する期間が終了してもその事情が継続していれば、再申請により猶予の延長が出来ます。

(4)特別指導

下水道への接続期限が経過しても、正当な理由なく排水設備設置の猶予申請または接続工事等に着手しない建物所有者で、福山市下水道接続指導要綱に定める事項の合計点が10点以上となった場合、特別指導を2回実施します。

(5)勧告

未接続者に対して特別指導を2回実施した場合で、正当な理由なく排水設備の設置の猶予申請または接続工事等に着手しなかった場合は、期限を定めて排水設備の設置等を勧告します。

(6)排水設備の設置命令等

勧告を2回実施した場合で、未接続者が正当な理由なく排水設備設置の猶予申請または接続工事等に着手しなかった場合は、未接続者に対し下水道法に定める排水設備の設置や、くみ取便所から水洗便所への改造命令を下水道接続指導審査会の審査のもと行う場合があります。

これに従わない場合は、法律違反として告発する場合があります。

5 接続工事は下水道排水設備指定工事店へ

下水道への接続工事は、必ず「福山市下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。

排水設備は道路の下の下水道本管とつながっています。施工が不適切・不完全は場合、汚水が流れにくくなったり逆流などが起きたりすることとなり、排水管や下水道管の破損に繋がる事態が生じます。

それにより、工事の手直しや料金のトラブル、衛生上の問題が生じる原因となってしまいます。そこで、下水道管理者は、適切な工事を行ってもらうため、技術者資格を有するなどの一定の要件を満たす業者を排水設備指定工事店に指定しています。

工事をする場合は、2~3社に見積してもらい、工事費、施工時期、工事内容について比較検討することをお勧めします。また、工事費の「融資あっせん制度」(水洗便所改造資金融資あっせん制度)もありますので、ご相談ください。

6 下水道への接続猶予の申請について

猶予する事情によって、必要な書類は異なります。申請する内容及び必要書類については、「福山市下水道接続指導要綱」及び「福山市下水道接続指導運用基準」を確認いただき、書類をご用意のうえ、申請してください。

「福山市下水道接続指導運用基準」 [PDFファイル/129KB]

| 区分 | 様式 |

|---|---|

| 区分1(個人) | |

| 区分1(法人) | [Wordファイル/61KB] [PDFファイル/135KB] |

| 区分2 | [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/124KB] |

| 区分3、4 | [Wordファイル/42KB] [PDFファイル/108KB] |

| 区分5 | [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/116KB] |

| 区分6 | [Wordファイル/42KB] [PDFファイル/113KB] |

| 区分7 | [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/103KB] |