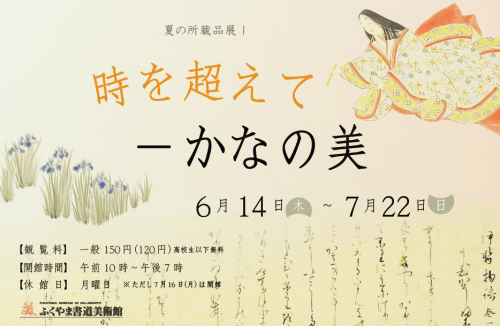

所蔵品展「時を超えて-かなの美」を開催します

所蔵品展 「時を超えて-かなの美」を開催いたします。

概要

「かな」は、正式な文字であった漢字「まな」に対して略式の文字「かりな」が転じて出来た呼び名とされています。漢字の音を用いて日本語を表したものが始まりであり、一つの音にも多くの漢字が当てられ、さらにそれらを楷書、行書、草書などの書体で書くことによって様々な表現ができました。そして、草書で書かれた草仮名をさらに簡略化したのが「女手(おんなで)」と呼ばれ、現在の平仮名もこの中に含まれます。

一音に複数あった「かな」は、明治33年(1900)に一音一字として現在の「平仮名」に整理・統一され、それ以外のかなを「変体仮名(へんたいがな)」と呼ぶようになりました。それ以降、変体仮名を使う機会は減りましたが、現在でも書のかな作品では多く用いられ、表現の変化や調和などの効果をもたらす大きな役割を担っています。

かな作品は巻子や帖を主体としていましたが、1948年(昭和23年)日展に書の部門が加わり、屏風や額という形態によって壁面で鑑賞する芸術へと発展させるため、安東聖空(あんどうせいくう)、田中塊堂(たなかかいどう)、日比野五鳳(ひびのごほう)、内田鶴雲(うちだかくうん)、桑田笹舟(くわたささふね)、谷邊橘南(たにべきつなん)、南宮本竹逕(みやもとちくけい)などの書家たちが中心となり、大字かな運動を推進しました。彼らは平安朝の古筆に学び、かな特有のたおやかで優美な線を追求するとともに、華麗な装飾や草木で染めた柔らかな色彩を特徴とする料紙の復元にも情熱を注ぎ、これらを巧みに融合させて新たな書の世界を創造しました。

本展では福山市出身の桑田笹舟(くわたささふね)、谷邊橘南(たにべきつなん)、南宮本竹逕(みやもとちくけい)を中心に様々な作品を展示し、時を超えたかなの美しさを紹介します。

1. 展覧会名

所蔵品展 「時を超えて-かなの美」

2. 会 期

2018年6月14日(木曜日)~7月22日(日曜日)

月曜休館

3. 開館時間

午前10時~午後7時

4. 会 場

ふくやま書道美術館 特別展示室

5. 観覧料

一般150円(120円) 高校生以下無料

( )内は20名以上の団体料金