日本の書画

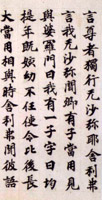

藤原佐理 ふじわらすけまさ

「頭弁帖」

とうのべんじょう

紙本墨書 縦31.1cm 横48.7cm

平安時代 998年(長徳4年)

藤原佐理の最晩年の書。

書き出しに「佐理、謹んで言す。頭弁昨日参閣の由…」とあるため「頭弁帖」と呼ばれている。

彼が何事かを天皇に奏上したところ、天皇の筆頭秘書官にあたる頭弁によって留め置かれたままになっていることへの嘆きや訝しく思う心情がつづられている。

冒頭では落ち着きがみられる筆致が、次第に自由に、そして最後には奔放に書き流されている。直筆で書かれた線には丸味があり温雅であるが、内に秘めた力強さが伝わってくる。佐理老筆の円熟の書である。

■まんが「もっと知ろう!―藤原佐理と頭弁帖のひみつ―

藤原佐理と重要美術品〈頭弁帖〉について解説したまんがです。

下のボタンをクリックするとファイルが開きます。

手鑑「あし邊」 てかがみあしべ

奈良時代から鎌倉時代までの古筆切を収めた古筆手鑑。

王朝のかな古筆16点を含む総数28点からなる。

この手鑑の編集・調査・研究には、村上翠亭氏を中心として、小林強・高城弘一・中村健太郎・橋本貴朗の各氏にご尽力をいただいた。

また、古筆切を収める手鑑帖の制作や貼り込み作業は、福田行雄氏の手によって完成した。

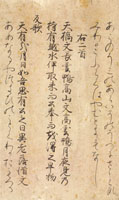

伝聖武天皇「大聖武」

でんしょうむてんのう おおじょうむ

聖武天皇(701~756)の筆と伝えられる写経で、賢愚経(けんぐきょう)と言われるものの断簡。

もとは東大寺に巻物として伝えられていたが、数行ごとに切断された。中国の北魏時代の力強い楷書が基盤となり、点画が鋭く、字形は安定している。他の古写経と比べると文字が大粒であることから「大聖武(おおじょうむ)」と呼ばれており、古筆手鑑の巻頭を飾るものとして有名である。

伝光明皇后「蝶鳥下絵経切」

でんこうみょうこうごう ちょうとりしたえきょうぎれ

光明皇后(701~760)筆と伝えられるが、書跡が和様を呈しているので、平安時代の書写ということになる。蝶や鳥、植物が下絵として金泥や銀泥で書かれている。手鑑では「大聖武」の次に押されるものとして珍重された。

伝紀貫之(源兼之筆)「高野切(第二種)」

でんきのつらゆき(みなもとのかねゆき) こうやぎれ

紀貫之(870頃~945頃)の書と伝えられたていたが、近年、源兼行(1023~1074)の筆であることが判明した。

高野切はその書風から第一種、二種、三種と分けられ、貫之より後の人の筆だと言われているが、この第二種だけが筆者が特定された。

大らかな運筆で優雅な王朝の雰囲気を持った優品である。数ある古筆のなかでも、最高位に位置する古筆のひとつである。

伝源順(源兼之筆)「栂尾切」

でんみなもとのしたごう(みなもとのかねゆき) とがのおぎれ

一般的な料紙は、白、草、朽葉、黄など色とりどりの染紙に、金銀泥で蝶、鳥などを描いて下絵としたものであるが、栂尾切は藍の漉き染めの斐紙で、ちょうど下絵のない箇所であろう。

万葉仮名とその翻訳である女手のかなと見比べてみると、当時の万葉集の解釈がわかって面白い。

伝藤原行成「金砂子万葉集切」

でんふじわらのこうぜい きんすなごまんようしゅうぎれ

細かい金箔や金の粉末が撒かれた料紙に、万葉集の歌を書いたものである。

もとは巻物であったが、このように数行ごとに切り取られ、軸装されたり手鑑に貼り込まれていった。

現存する数は十枚にも満たず、たいへん貴重なものである。

一休宗純 いっきゅうそうじゅん

1394~1481室町時代中期の臨済宗の僧。諱は宗純、号は狂雲。一休は字。後小松天皇の皇子といわれる。

天竜寺等で修行した後、大徳寺派の華叟宗曇(かぞうそうどん)に参じた。1474年に京都大徳寺の住持となったが、すぐに辞去して薪(たきぎ)の酬恩庵(しゅうおんあん)に退居した。詩・狂詩に巧みで書画をよくした。

一休は名利を求めず権力に媚びず、当時の禅院の腐敗を嘆き、虚堂、大灯のいにしえに還れと主張し、その激しい言動はしばしば奇行とみなされていた。書もその気風を反映し、きわめて個性の強いものとなっている。詩文集『狂雲集』がある。後世伝説化され、小説、戯曲に描かれた。

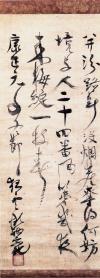

「墨跡」

ぼくせき

紙本墨書 縦58cm 横23cm

室町時代

この作品の款記(詩文以外の年記や号)には「康生元年」とあり62歳の時の書である。梅花を詠んだ七言絶句で、紙面にみなぎる筆力の鋭さに加えて、荒々しさのある野性味が感じられ、一休の気迫に満ちた覇気がよく伝わってくる。戒律を破ったり飲酒したり、様々な奇行が知られる一休だが、これは堕落した当時の禅宗界や社会への抵抗精神を示した作品といわれる。

【大意】花を咲かせる風は何番目なのだろうか、昨夜からひと枝の梅の花が咲いているが

本阿弥光悦 ほんあみこうえつ

1558~1632安土桃山時代から江戸時代初期の能書家・工芸家。京都の人。

刀剣の目利(めきき)・磨礪(とぎ)・浄拭(ぬぐい)を家職とする本阿弥家に生まれる。

近衛信尹・松花堂昭乗とともに寛永の三筆とうたわれ、平安古筆を愛好し、上代様を基盤とする豊麗な書風を創始した。俵屋宗達が料紙の下絵を描き、光悦が歌集を散らし書きした作品群は、書画一体の個性的な世界を築いている。

また蒔絵・陶器にも卓越した妙技を極め、当代の文化人と多彩な交友があった。

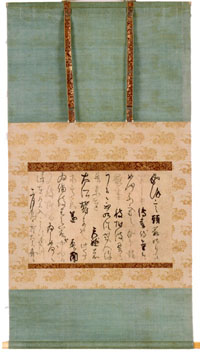

「書状」

しょじょう

紙本墨書 縦28cm 横49cm

江戸時代「今朝はお茶を頂き辱(かたじけな)く存じました。御道具のすばらしさに驚きました。また今日宗是老の所へ織部様が御来駕になるので、来てはどうかと誘いがあったようです。我らは書物が延引していますが、出来次第膳所(ぜぜ)へ参ります。お考え通りにお成り下さい。書物は下地が出来次第に書いて持参いたします。」という内容である。

宗是老は和久宗是のこと、古田織部と親交のあった茶人で、宗是邸の主客に招かれた織部の相客として光悦が招かれていたことがわかる。

本作は素紙(加工しない紙)に書いてあるため、墨継ぎは太めにしっかり墨が入り、墨が少なくなるにつれ細身の線となり渇筆となる。線の太さや墨量の変化が実に美しい。光悦の卒意の書である。

沢庵宗彭 たくあんそうほう

1573~1645江戸時代初期の臨済宗の僧。大徳寺第153世。但馬(兵庫県)の人。

諸大名の招請を断り、大徳寺や堺の南宗寺などに歴住した。1629年、大徳寺紫衣事件で幕府と抗争して出羽に流されたが、のちに許される。徳川家康や柳生宗矩らの帰依を受けて品川に東海寺を開く。

沢庵の理念と行動が当時の公武家など上層階級に与えた影響は大きい。

書画・俳諧・茶に通じ、詩文・和歌・消息などの遺墨も多く、その書は茶道でも珍重されている。著書に『不動智神妙録』『明暗双々集』『沢庵広録』などがある。

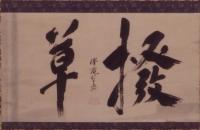

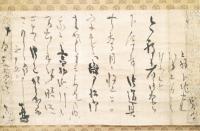

「撥草」

はっそう

紙本墨書 縦32cm 横57cm

江戸時代

撥は払いのける、草は煩悩、煩悩を払いのけるという意味。

禅宗の僧らしい厳しさを感じる作品である。

落款は、通常文字の後に書くものだが、この作品では、文字の間に書かれており、沢庵の柔軟な発想がみうけられる。