夏の所蔵品展II「漢字のはじまり-古代文字って何だろう」

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月20日更新

夏の所蔵品展II 「漢字のはじまり-古代文字って何だろう」

概要

漢字の書体は、篆書・隷書・草書・行書・楷書の五つの書体に大別されます。

漢字の最も古い状態を今日に伝えているのは、殷の甲骨文です。その後、祭祀用の青銅器に鋳込まれた殷・周時代の文字を金文と呼び、これ以降、秦の始皇帝の時代に文字が統一された小篆までを含めて篆書といいます。

秦代には篆書の点画が直線化され簡略化された隷書が芽生え、漢代にはこの書体が正式書体となりました。

本展は、教育普及事業の「一緒にかく古代文字展」(会期8月5日~22日,ふくやま美術館2階多目的室にて)に合わせ、当館所蔵の篆書・隷書の作品を展観し、漢字の成立と展開の流れをご覧いただきながら、その姿や表情にみえる漢字の魅力をお伝えするものです。

展覧会名

夏の所蔵品展II「漢字のはじまり-古代文字って何だろう」

会期

2021年8月5日(木曜日)~9月26日(日曜日)

開館時間

午前9時30分~午後5時

休館日

月曜日

※ただし,8月9日(月曜日・振替休日)と9月20日(月曜日・祝日)は開館,8月10日(火曜日)と9月21日(火曜日)は休館。

会場

ふくやま書道美術館 常設展示室・展示室

観覧料

一般150円(120円)、高校生以下無料

※( )内は有料20名以上の団体料金

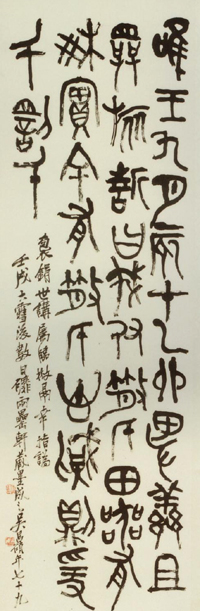

呉昌碩《臨散氏盤幅》

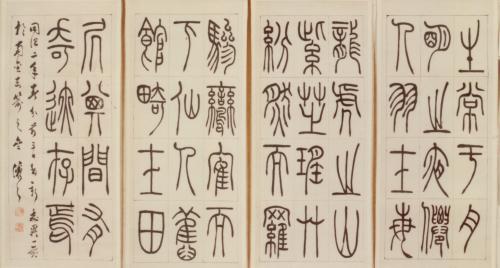

呉譲之《篆書四屏》

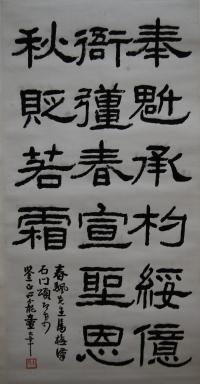

童大年《臨石門頌幅》

楊峴《隷書五言対聯》